⛩️知的好奇心を刺激する旅へ!神社とお寺の10の違い

日頃、神社やお寺に、ご縁がない方も、日常の喧騒(けんそう)から少し離れて、この冬こそ「神秘的な世界」を覗(のぞ)いて見ませんか?

そんな疑問を持つあなたに、それぞれの魅力と基本を分かりやすくご紹介します。

鳥居と山門(さんもん)、拍手(かしわで)と合掌(がっしょう)など、見た目や参拝方法の違いを知ると、

どちらも、もっと身近に感じられるはずです。

日本の文化や歴史が息づく静謐(せいひつ)な空間は、訪れるだけで心が洗われるようです。

清々しい気持ちで新しい一年を迎えるきっかけになるかも知れませんよ。

さあ、来年は“はじめての一歩”を踏み出して見ませんか?

神社とお寺|10の違い

神社とお寺の10の違い?

以下に神社とお寺の違いを並べてみました。順にご紹介して行きましょう。

| 項目 | 神社 | お寺 |

|---|---|---|

| 信仰対象 | 神道 | 仏教 |

| 建造物 | 木を主材とする建物、屋根以外は木信仰の現れ | 金堂や本堂、木材以外の建材も使用 |

| 入口 | 鳥居 | 山門 |

| 守衛 | 狛犬 | 仁王像 |

| 聖職者 | 神職 | 僧侶 |

| 参拝方法 | 二礼二拍手一礼、柏手 | お賽銭を奉納し、合掌する |

| 願い事 | 神様への感謝と幸福を祈る | 死後の極楽浄土や現世の幸福を祈る |

| 建物の配置 | 本殿と拝殿が別の建物 | 本尊を祀る場所と祈る場所が同じ建物内 |

神道とは?

1. 神道とは

神道は、日本固有の自然崇拝・祖先崇拝を基盤とする信仰で、特定の開祖や経典を持たないのが

大きな特徴で、日常の営みの中で“清らかさ”を重んじ、自然や人々を見守る八百万の神々と共に生きる

考え方が根づいています。

2. 八百万の神(やおよろずのかみ)

山、海、風、雷、岩、木などあらゆる自然物に宿るとされる神々、また祖先や偉人が神格化され、多様性と調和を象徴する概念です。

3. 神道の基本精神

清浄、感謝、和を大切にし、日々の生活の中で自然や周囲の人への敬意を忘れない姿勢が根本にあり、罪や穢(けが)れを祓(はら)い心身を整える思想を持っています。

4. 祭りと祈り

神道における祭り(例祭・大祭・季節の祭礼)は、地域の平安や五穀豊穣(ごこくほうじょう)を祈る重要な儀式で、神楽(かぐら)や奉納行事(ほうのうぎょうじ)を通じて神々と人が交流する時間でもあります。

5. 神社の役割

神道の信仰を象徴する場所で、神様が鎮(しず)まる「やしろ」を参拝、祈祷、人生儀礼(七五三・厄除けなど)を通じ、地域社会の精神的な拠(よ)り所となっているのです。

6. 神道の文化への影響

年中行事(初詣、節分、夏祭り、七夕)、生活習慣、言葉遣い、芸術、建築など、日本の文化全般に深く根づいていて宗教という枠を超えて“暮らしの中の祈りとして息づいています。

神社とお寺には、それぞれ異なる特徴があり、建造物や参拝方法においても明確な違いがあります。

仏教とは?

1. 仏教とは何か

仏教は、およそ2500年前にインドで釈迦(ゴータマ・シッダールタ)によって開かれた教えで、「苦しみの原因を理解し、そこから解放される道」を示す宗教です。欲望や執着が苦しみを生むという考えが根本にあり、心のあり方を整えるのが重視されます。

2. 仏教の基本的な考え方

仏教の中心にあるのは「四諦(したい)」と呼ばれる四つの真理です。

- 人生には苦がある

- 苦の原因がある

- 原因を断てば苦はなくなる

- そのための方法が八正道

また、すべては移ろい変わる「無常」、確固たる自我は存在しない「無我」などの思想も特徴的になります。

3. 八正道とは

八正道は、苦しみから解放されるための八つの実践です。

- 正見:物事を正しく見る

- 正思惟:正しい考えを持つ

- 正語:正しく話す

- 正業:正しい行い

- 正命:正しい生活

- 正精進:努力を続ける

- 正念:心を整え保つ

- 正定:深い心の集中

4. 仏教の広がりと分かれ

インドからアジア全体に広がり、大きく三つに分かれました。

- 上座部仏教(タイ、ミャンマーなど)

- 大乗仏教(日本、中国、韓国など)

- 金剛乗仏教(チベットなど)

日本に伝わった大乗仏教は、禅宗、浄土宗、真言宗、天台宗など多くの宗派に分かれ、人々の暮らしや文化に深く根付いています。

5. 仏教が大切にする心の姿勢

- 他者を思いやる慈悲

- 欲望に振り回されない心の静けさ

- 今を丁寧に生きる姿勢

現代では、仏教の瞑想やマインドフルネスが、心のケアやストレス軽減にも広く活かされています。

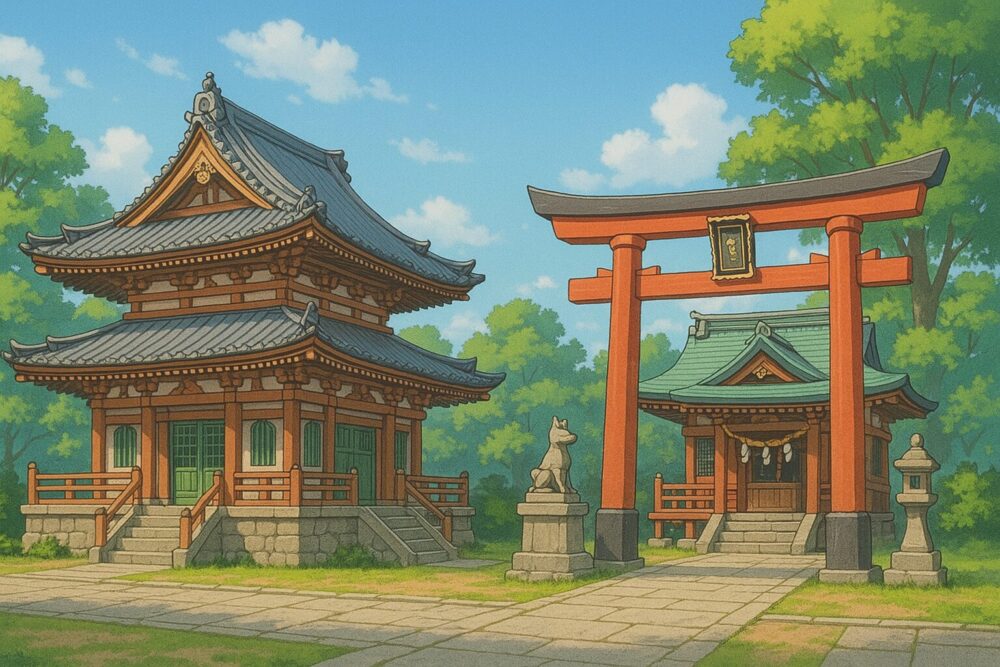

神社|建造物

神様が宿る神聖な建物として、自然と調和する木造の質素な造りが特徴です。

仏教美術が際立つ荘厳な建物が広大な敷地に配置され、塔や庭園、鐘楼など宗教的象徴が豊かに調和しています。

神社の鳥居

*神明系鳥居・・・・ 直線的でシンプルな形が特徴で、代表的なのは伊勢神宮の鳥居です。

*明神系鳥居・・・・笠木(上部の横木)が反り、装飾されるのが多く、 伏見稲荷大社の鳥居などが有名です。

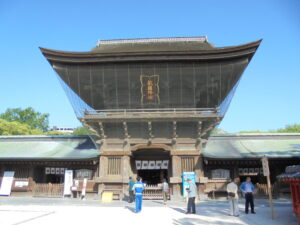

お寺の山門

お寺の入口に立つ「山門」は、俗世と仏の世界を隔てる境界として、参拝者の心を整える大切な場所です。

格式ある寺院では、壮麗な造りの「三門」として建てられる場合もあり、これは悟りへの道を阻む三つの煩悩――貪欲・瞋恚(しんい)・愚痴(ぐち)――を乗り越える象徴とされています。

禅宗の寺院では、三解脱門(さんげだつもん)の教えに基づいて設計されており、門をくぐること自体が修行の一歩となるのです。

「空門」ーーーーー一切の存在は因縁によって成り立っており、固定的な実体(我)を持たない(空である)と悟るのです。

「無相門」ーーーーー男女、善悪、有無といった相対的な見方や区別を超越し、外見や属性に惑わされない境地指します。

「無作門」ーーーーー仏教において、悟りに通じる「三解脱門」の一つで、作為(人為的な働きかけ)がなく、自然 なままの状態を意味し、煩悩(ぼんのう)から解放された解脱の境地を表わしているのです。

これら三つの門をくぐると、煩悩(ぼんのう)の原因とされる貪欲(とんよく)・瞋恚(しんに)・愚痴(ぐち)の三毒(または我々の抱える悩みや苦しみ)から解放され、悟りの境地に至るための修行の過程を示しており、多くの禅宗寺院などで「三門」と呼ばれる正門は、この「三解脱門」を模して建てられています。

山門の左右に仏教の守護神である「仁王像」が安置され、参拝者を静かにそして力強く迎えてくれるのです。

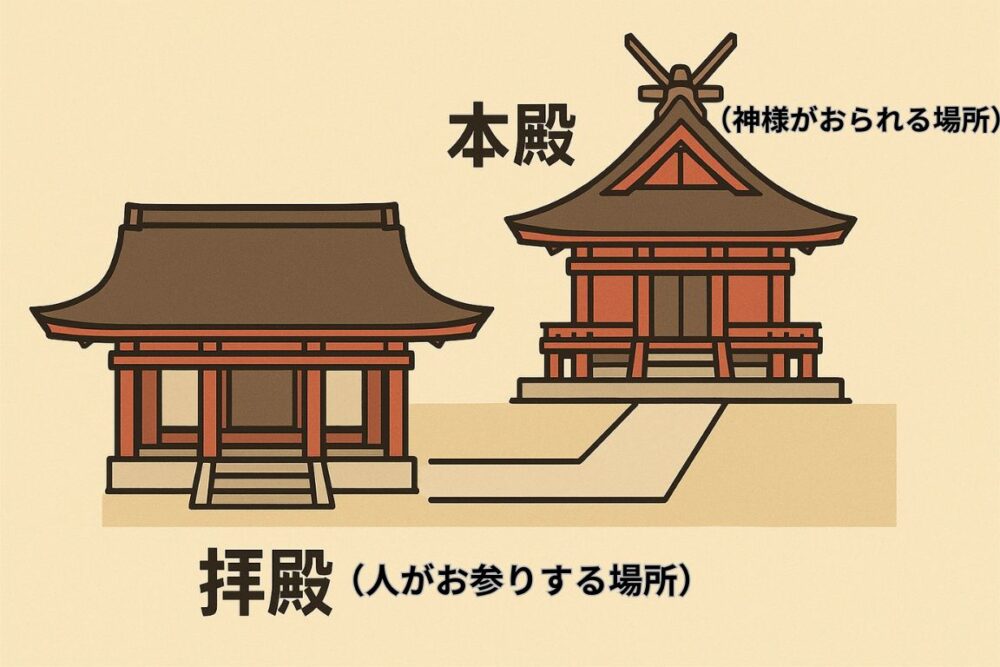

拝殿|本殿

神社には、参拝の場と神様の聖域という、役割の異なる2つの主要な建物が存在するのです。

■ 拝殿(はいでん)

実は拝殿は神社によっていろいろな形があります。

- 独立した建物(一般的)

- 本殿と連結した「権現造」

- ひとつの大きな建物の中に本殿・拝殿をまとめた形式

- 柱だけの開放的な拝殿(簡素な神社に多い)

■ 本殿(ほんでん)の特徴

- 建築様式が神社ごとに異なる(神明造、流造、春日造、大社造など)

- 屋根に千木(ちぎ)や鰹木(かつおぎ)がある場合が多い

- 一般の拝殿とは分離している

- 装飾は少なめで厳かな雰囲気

本殿が“絶対条件”として持っている役割

- 神様の居場所

- 御神体を安置する空間

- 一般の参拝者は入らない神聖領域

- 拝殿(はいでん)や幣殿(へいでん)が本殿を中心に配置される

建物は堅牢で荘厳な造りになっており、外から直接見えないように設計されています。

神社の屋根に宿る象徴性

神社の屋根には、他の建築物には見られない独特の装飾が施されていて、その代表が「千木(ちぎ)」と「鰹木(かつおぎ)と、いわれ、どちらも古代建築の名残であり、神聖さを象徴する重要な要素とされています。

千木(ちぎ)は、屋根の両端に斜めに突き出したV字型の木材で、神社の格式や祀られている神の性別を示す

役割があり、先端が垂直に削られている「外削ぎ」は男神、水平に削られている「内削ぎ」は女神を祀っているのです。

鰹木(かつおぎ)は、屋根の上部に棟と直角に並べられた丸太状の木材で、数や配置は神社によって異なり、神社の格や神の性質を表すとされ、装飾でありながら深い意味を持っています。

こうした屋根の意匠は、ただの飾りではなく、信仰と伝統が息づく象徴なのです。

守衛(護衛)

神社の守護者

神社には、神聖な空間を守る「守護者」たちがいます。

それは人ではなく、動物の姿を借りた神様の使いで、彼らは単なる装飾ではなく、神と人をつなぐ大切な役割を担っているんです。

お寺の守護者

お寺にも、神聖な空間を守る頼もしい守護者たちがいます。

神社とはまた違った雰囲気で、仏教の教えを守るために悪いものを追い払って、お寺の中を清らかに保って

いるので、これらの像は、寺を守る強力な仏教の守護者とされています。

神社とお寺の役職

神社の役職

| 役職 | 主な役割 |

|---|---|

| 宮司(ぐうじ) | 祭礼の統括、神事の主催、神社の管理運営。 |

| 禰宜(ねぎ) | 宮司の補佐、祭事の補助、祈祷や奉納などの儀式の執行。 |

| 権禰宜(ごんねぎ) | 禰宜の補佐、日常業務の管理、一般的な神事の実行。 |

| 出仕(しゅっし) | 基礎的な神事の補助、参拝者対応、神社の日常業務。 |

| 巫女(ふじょ・みこ) | 神楽の奉納、祭事の補助、神社の清掃や参拝者対応。 |

お寺で仏様に仕える役職

お寺における役職は、僧侶を中心に様々な役割があります。

仏教の宗派や寺院の規模によって異なる場合もありますが、一般的な僧侶以外の役職をいくつか紹介しましょう。

| 役職 | 主な役割 |

|---|---|

| 住職(じゅうしょく) | 寺院の責任者であり、寺の管理運営と仏教活動を統括する役職。法要や信徒指導を行う。 |

| 副住職(ふくじゅうしょく) | 住職を補佐し、住職の代理で法事を行うことも。将来の住職として修行を行う。 |

| 僧正(そうじょう) | 高位の僧侶に与えられる称号。寺院や宗派の中で高い指導的立場にある。 |

| 執事(しつじ) | 寺院の運営や事務全般を担当。寺務所の責任者として、日常業務や行事の管理を行う。 |

| 侍者(じしゃ) | 住職や高位僧侶の補佐。日常の世話や仏事の準備を行い、法要にも関わる。 |

| 維那(いな) | 仏教の儀式や修行の際に規律や秩序を保つ。作法の指導や読経を監督する。 |

| 典座(てんぞ) | 寺院の食事を司り、修行僧の食事を準備する。食事作法や食材の選定にもこだわる。 |

| 知客(ちかく) | 来客の対応を担当。信徒や参拝者の案内を行い、時に教化の役割も担う。 |

| 監院(かんいん) | 大規模寺院や修行道場での運営や秩序を監督。僧侶や修行者の規律を守る役職。 |

| 堂頭(どうとう) | 特定の仏堂や部門を管理し、そこでの活動を取り仕切る責任者。 |

神社とお寺の願いのちがい

■ 神社での願い

神社は、自然や八百万の神々に感謝を捧げる場所です。

願い事というよりも、「感謝の気持ち」や「こうなれるよう努力します」という前向きな姿勢を伝えるのが基本なんです。

- 「健康に過ごせますように」よりも「健康に気をつけて過ごします」

- 「合格しますように」よりも「努力を続けて合格を目指します」

絵馬やお守りには「学業成就」「家内安全」「商売繁盛」など、四字熟語で願いが込められています。

お寺での願い

お寺は、仏教の教えに基づいて「心の平穏」や「迷いの浄化」を願う場所です。

願い事は「心願成就」や「厄除け」「病気平癒」など、自分の内面と向き合う祈りが中心になります。

祈願の方法も少し違っていて、神社では「二礼二拍手一礼」、お寺では静かに合掌して祈るのが一般的なんです。

どちらも「願いを届ける場所」だけど、神社は外に向かう祈り、

お寺は内に向かう祈りって感じですね。

神社とお寺|建物の配置

神社では、本殿を中心に参道や拝殿が配置され、全体が神聖な空間として整えられており、自然と一体となるように設計されたその構造は、静けさと美しさを兼ね備えています。

神社の建物の配置の特徴

神社の建物配置は、どの神社でも大きく共通する“流れ”があります。参拝者が自然と心を整えながら神前へ向かえるように設計されている点が特徴です。

① 鳥居 → 参道 → 手水舎 → 拝殿 → 本殿という一方向の動線

入口の鳥居で俗界と神域を分け、参道を進み、手水舎で身を清め、拝殿で参拝し、その奥に神様を祀る本殿が

配置されています。

② 本殿がいちばん奥に位置する「奥向きの構造」

神様の御神体を安置する神聖な場所が本殿で、拝殿から直接見えないように奥へ控えるように建てられるのが

一般的です。

③ 参道は本殿へ向かってまっすぐ伸びる

神様へ向かう一本道を象徴します。ただし、地形・歴史・方位の理由で曲がっている神社もあります。

④ 拝殿と本殿が一直線に並ぶ「権現造・流造」などの形式

多くの神社は、拝殿→幣殿→本殿が直線に並ぶ構造。祭祀の中心が明確になります。

⑤ 周囲に末社・摂社や社務所が配置される

主祭神に縁のある神々を祀った小さな社(末社・摂社)が境内に点在し、社務所は参拝者と神社の“窓口”的な役割です。

⑥ 鳥居が複数ある場合は「一の鳥居 → 二の鳥居 → 三の鳥居」と連続

奥に行くほど神域の深まりを示し、境内の格式や歴史の深さを表します。

お寺の建物の特徴

① 山門(さんもん)が入口に構える

お寺の象徴ともいえる門で、俗世と仏の世界を分ける結界で、三解脱門(三つの煩悩を断つ)を意味します。

② 中央の参道は本堂へまっすぐ続く

参拝者を迷わせず、仏様のもとへ導く道、格式が高い寺ほど広く、左右対称に作られるのが多いです。

③ 本堂(ほんどう)が中心となる

ご本尊(仏像)を安置する最重要の建物、寺院の“心臓部”で、最も荘厳に作られています。

④ 僧侶の修行・生活エリアが併設される

庫裏(くり:台所・生活スペース)、方丈(住職の生活空間)、僧堂(修行の場)など、神社にはない独自の建物があります。

⑤ 法要や講義のための講堂・大広間が存在する

説法や学びの場として使われる建物、学問と関係が深い寺院らしい特徴です。

⑥ 仏塔(五重塔・三重塔など)が境内の象徴になる

供養・祈り・宇宙観の象徴で、伽藍(寺の建物群)の中心や重要な軸線上に配置されます。

⑦ 鐘楼(しょうろう)が境内に建つ

除夜の鐘などで知られる梵鐘を収めた建物、境内の静けさに響く音は、お寺の象徴的存在です。

⑧ 池や庭園が“悟りの世界”を表すことも多い

浄土式庭園や枯山水など、心を静めるための庭が設けられる寺も多く、神社にはない文化的特徴です。

東長寺(福岡市)

神社とお寺の参拝方法の違い

神社とお寺の参拝方法の違いについて知ると、参拝がより特別な体験となり、心が整う瞬間を感じる場合があります。

| 項目 | 神社 | お寺 |

|---|---|---|

| 鳥居・山門での礼儀 | 鳥居をくぐる前に一礼し 真ん中を避けて歩く | 山門をくぐる前に一礼し 真ん中を避けて歩く |

| 手水舎での清め | 左手→右手→口→左手の順で清め、柄杓を清める | 左手→右手→口→柄杓(ひしゃく)を清める |

| 拝礼の仕方 | 二礼二拍手一礼 | 一礼、合掌して祈る、再び一礼 |

| お賽銭 | 神様への感謝の気持ちを込めて奉納 | 供養の気持ちで奉納するが、必須ではない |

| 祈りの方法 | 願いや感謝を心の中で祈る | 両手を合わせ、願いごとや感謝を心の中で伝える |

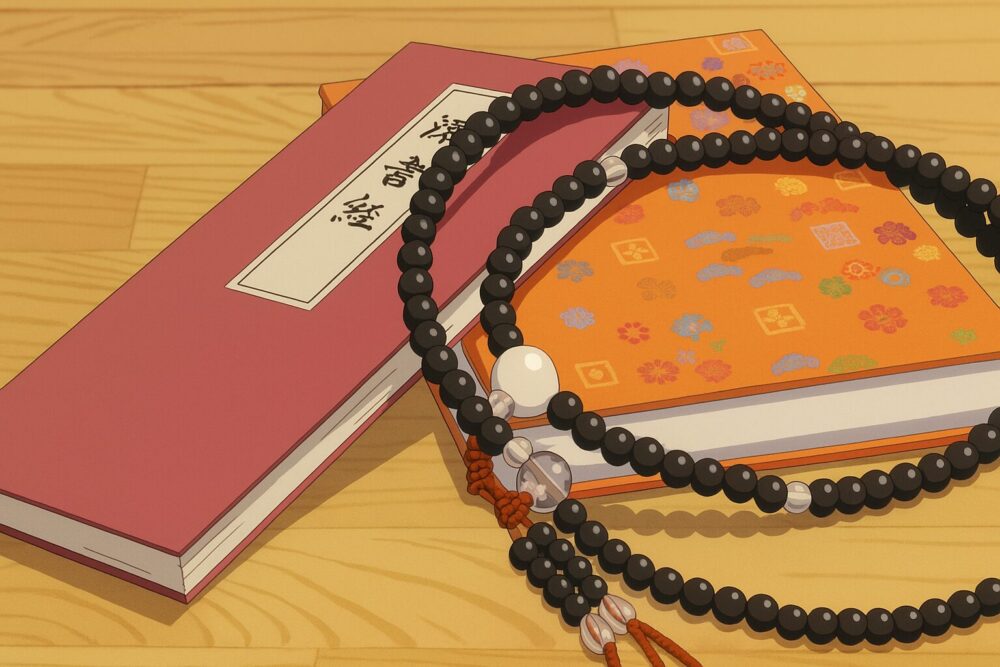

神社とお寺| 御朱印とお守りの違い

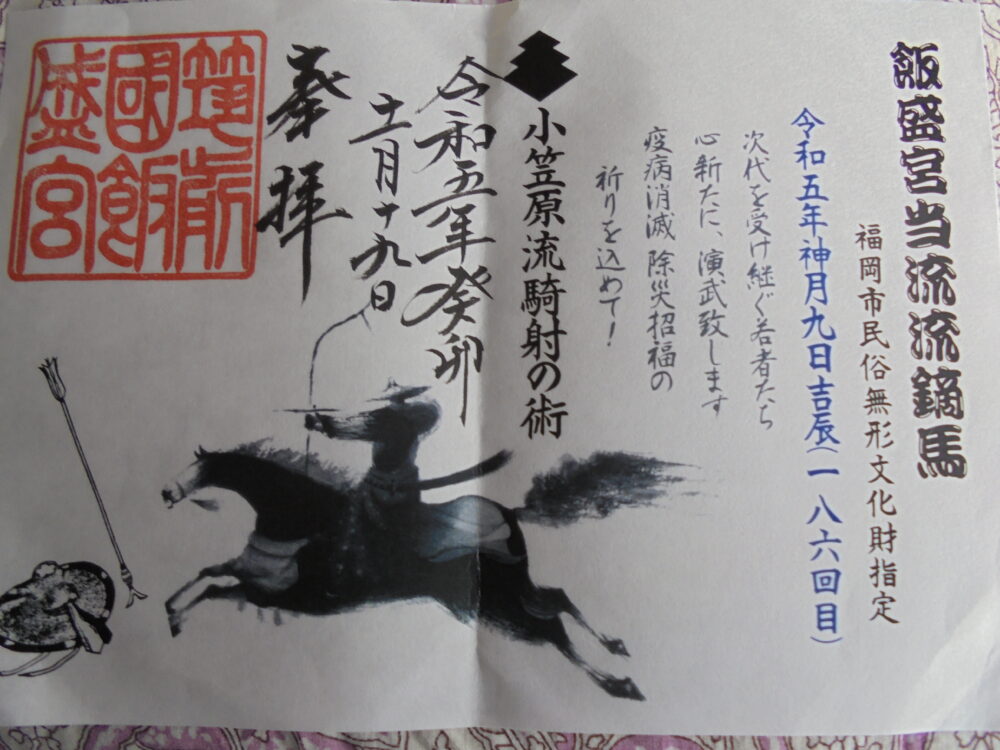

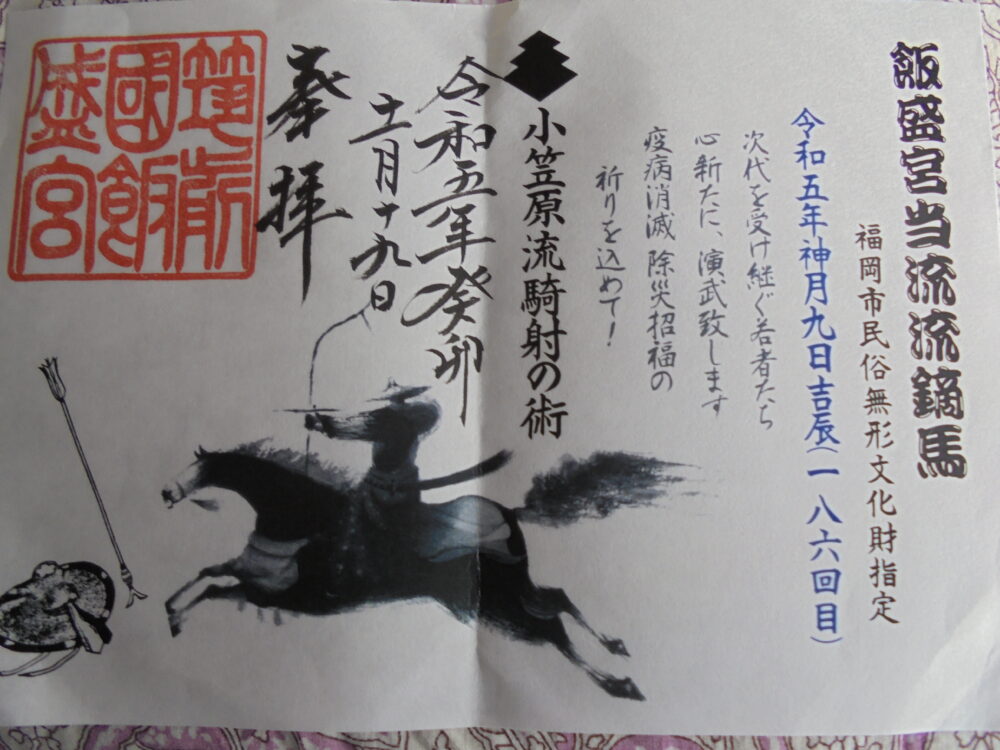

神社の御朱印

御朱印とは、神社を訪れた証としていただける、神聖で美しい記録です。

神社の名前や参拝日が筆文字で書かれ、朱印が押された御朱印は、まるでアートのようで、神社によって

デザインが異なり、季節限定のものもあるため、集める楽しさも魅力のひとつになります。

御朱印帳を持って神社を巡れば、参拝の思い出を形に残せるだけでなく、心の支えにもなるのです。

お寺の御朱印

御朱印は、仏さまとのご縁を形に残す神聖な記録であり、参拝のたびに心の交流が刻まれ、季節や行事に合わせた特別なデザインも楽しめるため、御朱印帳に集めると、参拝の時間がより味わい深くなります。

神社のお守り

神社のお守りは、神様のご加護や祈りが込められた心強い存在で、災いを避けたり願いを叶えたりする力が

あるとされ、交通安全や健康祈願など多彩なご利益に応じて選べる上で、持ち歩きやすい形で日常の中でも神様との繋がりを感じられる、心の支えとなるものです。

お寺のお守り

お寺のお守りは、仏のご加護と祈りが込められた存在で、厄除けや心の平安など内面の守護を目的とし、仏教の教えを象徴する美しい紋様が心を浄化しながら、持ち主の悩みや困難を乗り越える支えとなり、日常の中で仏とのご縁を深め、安らぎと平穏をもたらしてくれます。

おみくじ|大凶が出た場合の対処法

※愛宕神社のおみくじ

大凶は「悪い運勢」ではなく、「今は慎重に行動すべき時期」という神仏からの警告と受け取りましょう。

神社に結ぶ

大凶を引いた場合は、境内の木やおみくじ掛けに結ぶと「悪運を神様に預ける」と言う意味があるので、

凶を結ぶと運が好転すると言われています。

反省と改善の機会にする

おみくじの内容を読み返し、自身の生活態度や考え方を見直すチャンスと捉え、「今は忍耐の時期」と心得ると、

次第に運が上向きます。

もう一度、引き直すのは避ける

何度も引き直すのは、神仏の言葉を軽んじる行為とされ、一度の結果を大切にし、行動を正すのが大切です。

吉凶にとらわれない心構え

おみくじの本質は「運勢を占う」ことではなく、「生き方を正す」ための導きです。どんな結果でも、前向きな姿勢と感謝の心を忘れなければ、必ず良い方向に進むとされています。

おみくじは結果に一喜一憂せず、感謝の気持ちで受け止め、自分を見つめ直すきっかけにするのが一番です。

神社とお寺の厄払いの違い

神社とお寺|祈る対象が違う

【神社:神さま(八百万の神)に厄を祓ってもらう】

- ・祓い清める「浄化」が中心

- ・穢れ(けがれ)を取り除く考え方

- ・大祓詞(おおはらえことば)や祝詞で祓う

【お寺:仏さま・ご本尊に災厄から守ってもらう】

- ・厄除けよりも「加護」「守護」の発想が強い

- ・仏の功徳で災いが近づかないようにする

- ・読経や護摩祈祷を行う寺院も多い

神社とお寺|お払い方法が違う

【神社】

- 神職による祝詞奏上

- 玉串奉奠(たまぐしほうてん)

- 鈴や大麻(おおぬさ)で祓う

【お寺】

- 僧侶の読経

- 護摩焚きや加持祈祷

- 数珠・経文を用いて功徳を与える

神社とお寺|目的のニュアンスが違う

- 神社:悪いものを“祓い落とす”

気を清める ➡ 新しい年を軽やかに進むための儀式 - お寺:災いから“守ってもらう”

仏の力で厄を遠ざける ➡ 身を守り、運を強める祈願

結論|どっちが正しい?

- 清めてスッキリしたい → 神社の厄払い

- しっかり守ってもらいたい → お寺の厄除け

※どちらを選んでも、厄を意識して一年を丁寧に過ごすという心構えが運を開きます。

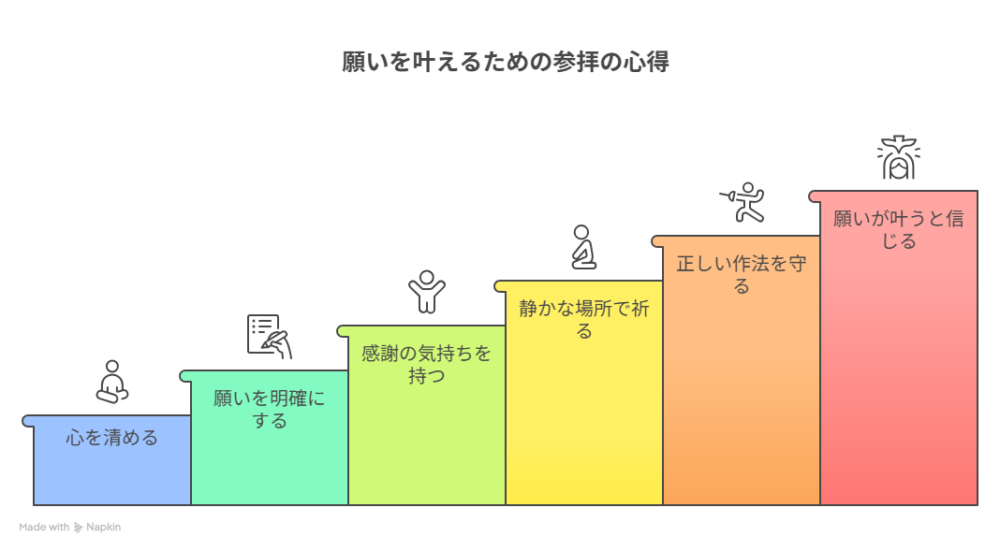

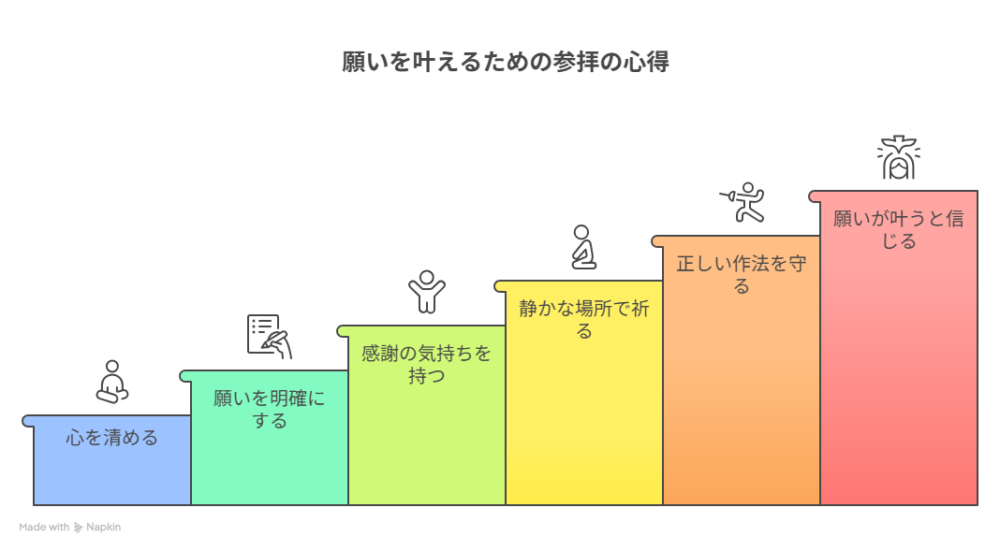

願い事が叶いやすくなる参拝の心得

- 鳥居をくぐる前に深呼吸をして心を整え、余計な不安や焦りを手放し、神前に立つ準備を整えます。

- 参道では中央を避けて歩き、感謝の気持ちを静かに思い返し、神さまの通り道を敬う姿勢が大切です。

- 手水舎で手と口を清め、心身を整え、清めの所作は神前に進むための重要な準備になります。

- 拝殿の前ではまず感謝を伝え、日常の恵みへの感謝を述べてから、願いごとを丁寧に心を込めて伝えます。

- 願いは、一つか二つに絞り、欲張らず、明確な願いを伝えると想いが届きやすいのです。

- 参拝後は小さな行動を決め、参拝はゴールではなく願いの実現に向かうスタートと捉え、行動に移します。

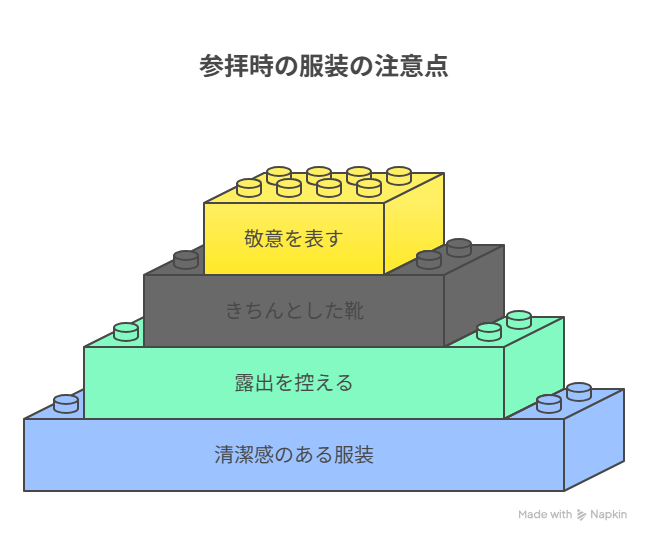

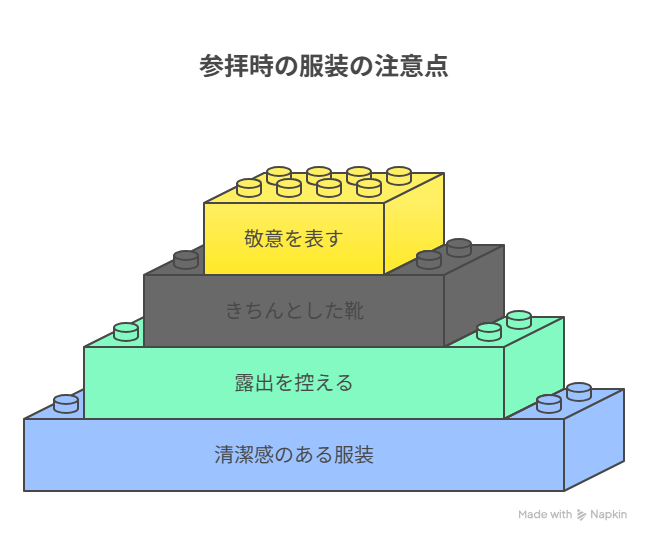

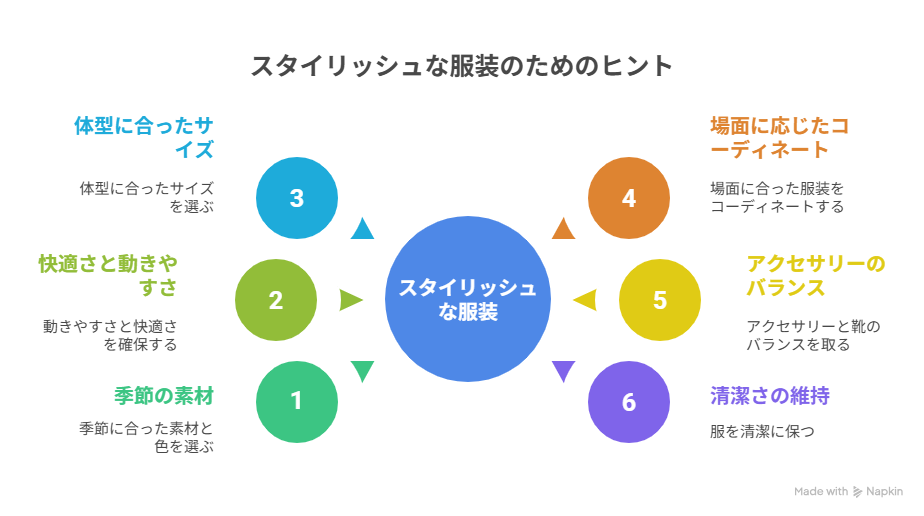

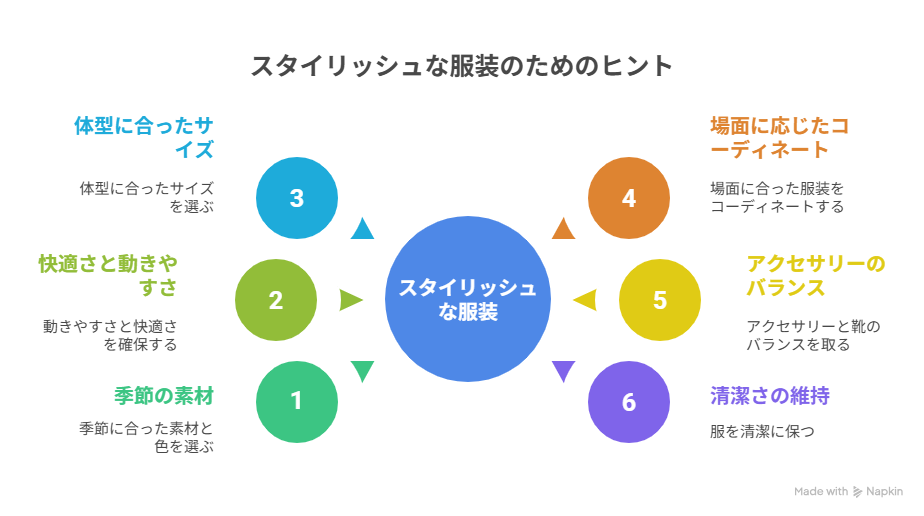

参拝時の服装の注意点

参拝時の服装

神社やお寺を訪れる際は、清潔感のある服装を心掛けましょう

極端にカジュアルな格好や露出の多い服装は避けるのが無難です。

写真撮影のマナー

神聖な場所での写真撮影には注意が必要です。

拝殿や本堂、神仏像の撮影が禁止されている場合が多いので、確認してから撮影するようにしましょう。

静かに参拝

神社やお寺では静かに参拝するのが基本なので、大声での会話や携帯電話の使用は控え、落ち着いた態度で

参拝しましょう。

FAQ|こんなこと聞きたい

- 神社とお寺って何が違うの?

-

神社は神道、お寺は仏教という異なる宗教に基づいた施設です。神社は自然や八百万の神を祀り、お寺は仏様やご先祖を供養する場所。建物や参拝方法、役職や御朱印の形なども大きく異なります。

- 参拝方法に違いはある?

-

あります。神社では「二礼二拍手一礼」が基本で、拍手をして神様に感謝を伝えるのが特徴です。一方、お寺では手を合わせて静かに合掌し、仏様に祈るのが一般的です。

- 神社とお寺ではお願いごとの内容も違うの?

-

はい、違います。神社では前向きな意志表明(「努力します」など)が基本で、現世利益を祈る傾向があります。お寺では心の安寧や厄除け、先祖供養など、内面的な祈りが中心です。

- 御朱印にも違いがあるの?

-

神社の御朱印は参拝の証として神様とのご縁を、寺院の御朱印は仏様とのご縁や供養の意味を持ちます。それぞれの宗教観に基づいた意義の違いがあります。

- 服装に決まりはある?

-

決まりはありませんが、神聖な場所であるため、派手すぎず露出の少ない清潔な服装が望ましいです。参拝時は静かに礼を尽くす心構えが大切です。

- どちらでもお守りは買えるの?

-

はい、どちらにもあります。神社のお守りは神様のご加護を祈願し、健康・縁結び・交通安全など。お寺のお守りは仏様のご加護で心の安寧や厄除け、病気平癒などを願うものが多いです。

- 神社とお寺、同じ日に行ってもいい?

-

問題ありません。現代では神仏習合の名残もあり、両方に参拝する人も多いです。ただし、神社→お寺の順番で参拝するのが一般的だと言われています。

- どちらも初詣に行ってもいいの?

-

もちろんです。神社でもお寺でも初詣は可能です。ご利益の内容や雰囲気に合わせて選ぶのも良いでしょう。両方巡ってもマナーを守って参拝すれば大丈夫です。

- 参拝前に手を清める理由は?

-

神社では「穢れ」を清めて神様に失礼のないようにする意味があり、お寺では心を落ち着かせ、礼儀として身を清める目的があります。宗教は違えど、どちらも大切な作法です。

- 仏像とご神体って何が違うの?

-

仏像は仏様そのものの姿を表した信仰対象で、多くは目に見える形で祀られています。一方、ご神体は神社に祀られる神の象徴で、鏡や剣、石などで表現され、通常は一般に見えない場所に安置されています。

まとめ

- 神社は神道、お寺は仏教に基づく施設

- 参拝方法や建築様式、御朱印の意味も異なる

- 神社は自然との調和を重んじ、お寺は悟りや供養を重視

- 守護者の姿も、神社は動物像(狛犬)、お寺は仁王像

- 願い方も、神社は前向きな意志表明、お寺は内面の浄化が主

- 御朱印やお守りは、それぞれ宗教観に沿った意味を持つ

- 服装や撮影など、参拝時のマナーにも配慮を

神社とお寺、それぞれに込められた文化や信仰の違いを知ることで、参拝の時間がより豊かになります。

年末年始や旅先で訪れる際は、その場の空気を味わい、心静かに祈りを捧げてみてください。

参拝を通して、心の整理や日々の感謝を再確認する時間になるはずです。

神社とお寺、それぞれの魅力を知ったうえで巡ると、まったく新しい発見がありますよ。

初詣や御朱印集めも、ぜひその一歩として楽しんでみてくださいね。