年間300万の参拝客で賑わう祐徳稲荷神社。

何故、人々を魅了し続けるのか?

その本質に迫りたいと・・・。

貴方もきっと参拝に行きたくなりますよ。

次のような記事のポイントをご紹介して

ご案内いたしましょう。

まず

・萬子媛(まんこひめ)の物語

・命婦大神の物語。

・稲荷神社に欠かせない「赤い鳥居」

・境内摂末社とは

・祐徳稲荷の見どころを

中心にお伝えします。

佐賀県鹿島市にある「祐徳稲荷神社」は

佐賀県鹿島市に位置する歴史的に

重要な神社で「日本三大稲荷」の一つ。

この神社は、鹿島藩の初代藩主である鍋島直朝の妻

萬子媛(まんこひめ)を祀っており

彼女の生涯は、神社の背景に深く根ざしています。

萬子媛は、後陽成天皇の曾孫女(ひまご)であり

花山院定好(かさんのいんさだよし)の娘でした。

彼女は、若くして直朝公と結婚。

夫を支えつつ2人の子供を産みましたが

不幸にも子供たちは、早く亡くなります。

この悲劇を経て、彼女は62歳で祐徳院を創立し

以後、神仏への奉仕に専念しました。

彼女の献身的な奉仕は生涯続き、80歳で入定。

入定とは、断食をしながら祈りを捧げ

人生を終えることを意味し

萬子媛の死後も、彼女の徳を慕う

多くの人々が祐徳稲荷神社を訪れ

神社の魅力は、その美しさだけに留まらず

悲しみを乗り越え人々のために尽くした

一人の女性の物語が、息づいているのです。

この物語は、訪れる人々に深い感動を与え

神社に独特の精神的な価値をもたらしています。

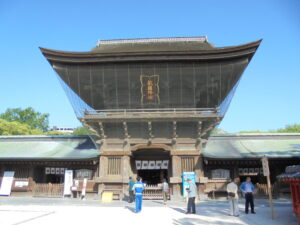

拝殿

祐徳稲荷神社は、商売繁昌、家運繁栄、大漁満足

交通安全等種々の祈願が絶えず年間300万人に達する

参拝者が訪れる佐賀県でも屈指の観光スポットです。

御本殿、御神楽殿、樓門等総漆塗極彩色の宏壮華麗な偉容

また、楼門は日光東照宮の修復職人達の手による陽明門を

模したもので、鎮西日光とも呼ばれているのです。

祐徳稲荷神社は、商売繁盛、家運繁栄、交通安全

縁結びなどのご利益があると信仰されており

九州では、太宰府天満宮に次いで

参拝者が多い神社になっています。

「祐徳稲荷神社の見どころ」は

伏見稲荷大社や笠間稲荷神社と肩を並べ

日本三大稲荷の一つに数えられているのです。

117 段の階段を上った舞台造りの上に建てられた「御本殿」。

それまでの 高さは18mあり、 京都清水の舞台より

高い事は、意外と知られていません。

ぜひ壁画や天井絵に彩られた御本殿の中へ入っての

見学を、そして参拝して下さい。

御祭神

倉稲魂大神(ウガノミタマノオオカミ)は

稲荷大神とも呼ばれ、穀物や食物を司る神様です。

衣食住を司り、生活全般の守護神として信仰されています。

大宮売大神(オオミヤノメノオオカミ)は

天宇受売命(アメノウズメノミコト)とも呼ばれ

天照大神(アマテラスオオミカミ)が

天の岩戸に隠れた際に、岩戸の前で舞を舞って

天照大神を笑わせ天岩戸を開かせた神様です。

技芸上達の神、あるいは福徳円満の神として

信仰されています。

猿田彦大神(サルタヒコノオオカミ)は

天孫瓊瓊杵命(テンソンニニギノミコト)が

高千穂の峰に天孫降臨をなさった際、

その先導役をされた神様です。

その故事により水先案内の神

そして交通安全の神として信仰されています。

これらの神様は、いずれも私たちの生活に

密接に関わる神様であり、古くから人々の

信仰を集めてきました。

境内摂末社とは?

社本殿に祀られている神様を「主祭神」と言います。

境内には、主祭神と関係の深い神様を祀る「摂社」

主祭神とあまり関係のない神様を祀る「末社」が

大小合わせて祀られていることが多いのです。

「摂社」は、主祭神の荒魂(あらみたま)や

後神(きさきのかみ)御子神(みこのかみ)などを

祀ることが多いため

主祭神の家族や親族のような存在と言えるのです。

また、主祭神の旧跡に設けられた社や

地主神(じぬしがみ)を祀る社も摂社に含まれます。

「末社」は、主祭神より前に

その土地でまつられていた神様を祀る事が

多いため主祭神の先輩のような存在です。

また、神仏習合時代に寺院から分離された社や

信仰を集めていた神様を祀る社も末社に含まれます。

このように、摂社と末社は

主祭神との関係性によって区別され

摂社は主祭神と深い関係にある神様を祀る神社であり

末社は主祭神とあまり関係のない神様を祀る神社です。

命婦大神の物語

命婦大神(みようぶおおかみ)の物語は

日本の歴史の中でも特に神秘的で、魅力的なエピソードの一つです。

京都御所の夜は、不思議と静かでした。

しかし、その静けさは突然、炎によって破られ

大火が「京都御所」を包み込み煙と火花が空に舞い上がります。

人々は、慌てて逃げ出し消火の手を尽くしましたが

火勢は、ますます強くなり、なかなか思うように鎮まりません。

花山院公(かざんいんこう)は、家臣や女房たちと共に

必死に火を消そうとしますが、効果はなく火は、どんどん広がり

花山院邸にも炎が迫って来ました。

「これはもうだめだ。皆、早く逃げろ!」

花山院公は、自分の命よりも大切なものを失うことを覚悟します。

しかし、その時、不思議なことが起こったのです。

突然、白衣の一団が現れ、何の迷いもなく、火の中に飛び込み

そして、驚くべきことに、彼らは消火活動を始めたのです。

水や土を使って、火を消そうと。

彼らの動きは素早く、まるで火と戦っているかのように見えました。

「あれは何だ?誰だ?」花山院公は、目を疑った。

彼らは、どこから来たのだろうか?

そして、なぜ、自分の邸を助けようとしているのだろうか?

やがて、彼らの努力が実を結び、火は徐々に小さくなり

ついに消え「花山院邸」は、奇跡的に火災から免れたのです。

花山院公は、大変喜ばれ、厚くお礼を述べられ

この白衣の一団に尋ねられた。

「どこの者か?」答えて、言うには

「肥前の国、鹿島の祐徳稲荷神社に、ご奉仕する者でございまする。」

「花山院邸の危難を知り、急ぎ駆けつけ

お手伝い申し上げた、だけでございまする。」

公は、いぶかしんで、さらに尋ねられた。

「私の屋敷など、どうでもよい。どうして御所に行かなかったのか?」

(なぜ御所の火を消さないのか?)

一同が恐縮して答えるには

「私達は、身分が賤(いや)しく宮中に上がる事は出来ません。」

とそう言い終るや否や、跡形もなく消え去ったと言うのです。

残されたのは、白い衣だけ・・・・。

「あの者たちは、一体……」花山院公は、謎に包まれ

彼らは、どこへ消えたのだろうか?

そして、なぜ、自分の邸だけを助けたのだろうか?

花山院公は、その夜の出来事を、光格天皇にさっそく報告。

天皇も驚きと感動を隠せませんでした。

そして、花山院公に尋ねた。

「あの白衣の一団は、何者だったのだろうか?」

「彼らは、どうしてお前の邸を助けたのだろうか?」

花山院公は、正直に答えます。

「私もわかりません。」

「あの者たちは

肥前の国鹿島の祐徳稲荷神社に、ご奉仕する者と名乗りました。」

「それだけです。」

天皇は、「命婦」の官位を授ける勅(ちょく)を下され

花山院内大臣、自ら御前において「命婦」の二字を書いて下賜され

その後、「石壁山」山中に社殿を造り

命婦大神として御奉祀され、現在に至っています。

祐徳稲荷神社とは、稲荷大神の神令使(しんれいし)

すなわち白狐の霊をお祀りしている神社。

「命婦(みょうぶ)」という称号は

宮中に出入りできる女官や官人の妻に与えられる

特別な地位を意味します。

祐徳稲荷神社の神使で、ある狐にこの称号が授けられたことにより

狐も宮中に出入りする権限を得ました。

この事実が、「命婦(みょうぶ)」が

「稲荷大神の神使の狐」を指すようになった理由の一つなのです。

**神令使(しんれいし)とは

稲荷大神の神令使は、白狐の霊として姿を現し

稲荷大神の力を借りて、人間にお告げをしたり

願いを叶えたりする事ができるそうです。

岩崎社

岩崎大神は、御本殿舞台の真下に御鎮座されており

鹿島藩の3代藩主夫人の萬子姫が創始者なのです。

岩崎社の鳥居は

猪の目と呼ばれるハートマークが刻まれた唯一の鳥居で

恋愛成就や良縁にご利益があると言われています。

鳥居の下をくぐると、岩崎社の祠があり

その前には、ハート型の恋絵馬がたくさんかかっており

恋人や結婚相手を願う人々の思いが伝わってきますねえ~。

萬子姫は、毎日水鏡をのぞいて運勢を占っていたと伝えられており

また水が枯れないとも。その不思議な水鏡は、エレベーターから本殿へ

向かう途中にあります。

水鏡に映る自分の姿を見て、幸せな未来を想像して見ては

いかがでしょうか。

もし、岩崎社にお参りする機会がありましたら

ぜひ鳥居の額縁にも注目して見てくださいね!

祐徳稲荷の鳥居が圧巻なのは?

祐徳稲荷神社には、境内全体で、約300基もの鳥居があるそうです。

鳥居とは

天照大神が天岩屋戸にお隠れになった際に

戸を開かせるために神様たちが、鳥を木にとまらせて

鳴かせたという話が元となっているようで

この時、鳥がとまっていた木が鳥居の原型になったと言われております。

他にも、日本古来の神話には、たびたび神様の使いとされる鳥が登場し

神様と鳥の深いつながりを見ることがあり

鳥居は、神聖な場所である神域への「門」なのです。

本殿から奥の院までの参道にある朱で

彩色された赤い鳥居が二筋に平行して続きます。

赤い色は、耕作に適した春の暖かさや

明るい陽気を招くと考えられていました。

希望や生命の躍動を表現していて

鳥居を奉納する習慣は、願い事が「通る」「通った」という

祈願と感謝の意味から江戸時代に広まったとされています。

この神社には、本殿から奥の院までの道に223基の鳥居がありますが

境内全体では300基弱あるそうです。

この鳥居の数は、お参りに来る人たちが、神様に願い事をする時や

叶ったときに奉納するもので、神様へのプレゼントだと考えられています。

鳥居は、神社の入り口にあるものだけではなく

神様の領域を示すもので

鳥居が多いということは、神様の領域が広がり

神様の力が強くなるということです。

つまり、鳥居の数は、お参りに来る人の願いと

お礼の数を意味するとともに

神様の恩恵を受けるためのシンボルでもあるのです。

祐徳稲荷神社は、五穀豊穣や商売繁盛の神「稲荷神」を

まつる神社で、赤い鳥居とキツネの像が特徴的なのです。

また、本殿の先には奥の院へ向かって朱色の鳥居が続き

奥の院からは、有明海まで一望でき、絶景が広がります。

「神社の鳥居の意味」

神社の入り口にある鳥居は、神社の内側の神聖な場所(神域)と

外側の人間の暮らす場所(俗界)との境界を表しています。

鳥居は、神社へ通じる門や、神社のシンボルといった役割のほか

神社の中に不浄なものが入ることを防ぐ

結界としての役割もあるといわれます。

白い鳥居

鳥居の白色は、穢れの無い神聖な色として

また、神聖な場所と俗世との境界を示すもので

昔から神社の鳥居の色として、扱われて来ました。

鳥居はなぜ朱色?

朱色の鳥居で、有名なのは伏見稲荷大社をはじめとする稲荷社。

全国に3万近くあり、もっとも数が多い神社なので

「鳥居」=「赤」のイメージが強いのでしょう。

朱色は魔力に対抗するとも、豊穣をあらわすともされている色。

また朱の原材料は水銀で木材の防腐剤として使われてきた

という背景もあるのです。

鳥居は、神社のご社殿や社務所と違って神社が建てるものではなく

お参りに来られた方が神様に奉納する物なのです。

鳥居を奉納する習慣は、江戸時代から広まったとされていて

神様に願いごとをする時や願いが叶った時に奉納される物なのだそうです

また、神社の参道の入り口に建てられる鳥居は

「聖域」を象徴した聖なるものです。

鳥居は、ヒノキなどの木材が使われ、見上げたときに安定感を感じるように

真っ直ぐではなく内側にやや角度が付けられております。

水面に鳥居が置かれた由来は

鳥居とは、神の世界と人々が住む俗世を分ける境界として建てられるもの。

水面に鳥居が置かれているのは、海上や湖上にそ

鳥居の真ん中を通るのはダメ?

参道の真ん中は正中といい、「神様の通り道」になります。

神様の真正面にあたるので遠慮するようにしましょう。

真ん中を避けて通るのが作法ですが、

唯一例外があります。 それは勅使(天皇の特使)がお通りになる時です。

神社にとって「狛犬(こまいぬ)」は「鳥居」と

並んでシンボル的な存在です。

「狛犬」は「高麗犬」の意味で、獅子と共に対(つい)で

置かれるとする説も。

その起源は渡来の信仰に基づくもので

邪気を祓(はら)う意味があると言われています。

鳥居をくぐる時は、どこから?

鳥居をくぐる時は

正中(中央)から離れている、外側の足から踏み入れましょう。

たとえ、わずかでも

中央におしりを向けることがない様にするための作法なのです。

神社によっては、鳥居の左右どちらから入るか

決まっている場合があります。

決まりがない場合は、どちらでもよいですが

必ず鳥居の左右の端から入るようにしましょう。

鳥居は、神様と人間の世界とを区別する結界のようなもので、

鳥居より先は、神様の領域となり、神聖な場所を意味します。

鳥居をくぐる前に、お邪魔しますという気持ちをこめて一礼を

参拝を終えて退出するときも、鳥居を出た後に向き直って一礼をしましょう。

神社に鳥居を奉納するには

神社に鳥居を奉納するには、社務所(管理課)や

稲荷山神蹟の各茶店にお問い合わせください。

鳥居を奉納する費用は、制作費込みで約10万円からです。

号数は直径の大きさを表し、

「1号が3cmですから」「5号の直径は15㎝」

「10号の直径は30cm」となります。

鳥居を献ずることによって、願いが「通る」という

語呂合わせから、生まれた信仰だとされており

願いが「通る」たびに、鳥居を大きなものに変えて奉納します。

祐徳稲荷神社の見どころ

左右馬のご利益

稲荷神社の境内には、お稲荷様の使いとされる動物がたくさんいます。

その中でも、馬(午)は、お稲荷様にとって特別な動物です。

馬は、お稲荷様のお供として、神様のお使いになったり

人々の願いを運んだりすると言われて来ました。

稲荷神社には、馬の形をした石像や絵馬(えま)が多く奉納されており

稲荷神社の境内にある二頭の石馬は、特に有名で

病気や痛みに効果があると言われています。

病気や痛みのある部分と同じ石馬の部分をなでると

回復するという言い伝えがあり

例えば、目が悪い人は石馬の目をなでたり

腰が痛い人は石馬の腰をなでたりします。

この石馬は、お稲荷様のご加護を受けていると信じられています。

この石馬をなでることで、お稲荷様のご利益を得ることができるのです。

お守りや絵馬のご利益

祐徳稲荷神社のお守りは

特に「うまくいく守」と「勝守」に人気が集中しております。

それは、「うまくいく守」は、なんと9つの願いについて、ご利益が・・・。

嬉しさと幸せを同時に感じますよね!

「うまくいく守」は、表と裏に9頭の馬が描かれていて

健康、農漁業、試験、縁談、夫婦円満、商売、出世、蓄財、賭け事について

ご利益があると言われています。

「勝守」は、人生の勝負事に勝利をもたらすお守りで

祐徳稲荷神社のパワーを感じる事ができるでしょう。

神社のお守りは、神様のご加護を受けるためのもので

効果に期限がありません。

しかし、お守りは神様の依代として、大切に扱うべきです。

お守りが汚れたり、破れたりした場合は

神社に返納して、新しいものに交換する事が必要になってきます。

また、お守りは常に身につけておくことで、神様との絆を強めましょう。

家に置いておく場合は、神様に敬意を払って、清潔で高い場所。

つまり目線より上に、例えば、神棚や本棚の上

そして、白い紙などに包み保管することが必要です。

お守り・御朱印の販売時間は、8時30分~16時30分

アクセス方法

祐徳稲荷神社

〒849-1321佐賀県鹿島市古枝下古枝

0954-62-2151

<営業時間>

<営業時間> 8:30~ 16:30まで。

<バス>

JR長崎本線「肥前鹿島」駅より

駅前の「肥前鹿島駅前」停留所~「祐徳神社前」で下車。

所要時間は約10

料金は片道330円(※2023年5月時点)

<タクシー>

肥前鹿島駅から所要時間は約10分

料金は約1400円(※2023年5月時点)

<車でのアクセス>

長崎自動車道

武雄ICまたは嬉野ICより30~40分。

無料駐車場 3000台収容

外苑第1駐車場

最初の30分は、無料(精算は不要との事)

その後24時間 300円

**ご祈祷の方は、社務所で駐車サービス券を

お受け取り頂き、割引処理を行ってください。