筥崎宮の人気スポット

本殿・拝殿:923年創建の歴史ある建物で国指定重要文化財に指定されており創源な雰囲気が味わえます。

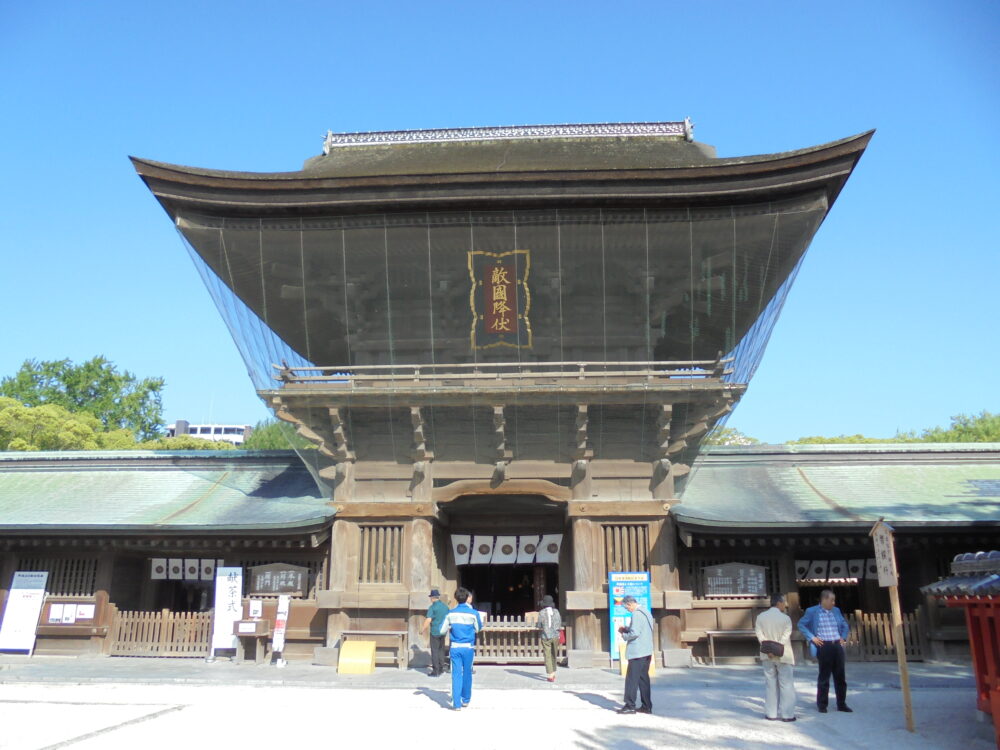

楼門(一ノ鳥居、石燈籠も含む):楼門は1594年に復元され、入口の一ノ鳥居や全域朝時代の石灯籠も見られます。

あじさい苑(開苑時期に訪問推奨):境内にあるあじさい苑は福岡市有数のあじさいの名所です。

祭事・行事:毎年9月に大規模な「放生会(ほうじょうえ)」祭りが開催され、約500軒もの露店が並び多くの人で賑わいます。1月の「玉せせり」も有名です。

具体的な場所とアクセス方法

住所:〒812-0053 福岡県福岡市東区箱崎1-22-1

最寄駅:地下鉄箱崎線「箱崎宮前駅」から徒歩約3分の距離にありアクセス良好です。

駐車場:境内に200台収容可能な駐車場あり。1日600円の料金がかかります。

周辺観光:福岡市の中心部からもアクセスしやすく、博多や天神エリアからバスや地下鉄の利用も便利です。

筥崎宮社務所(時間:8:30~17:30)

※出典:公式サイト「筥崎宮」

訪問計画のポイント

人気の「放生会」祭りは9月12日〜18日に開催。露店は午前中から夜22時頃まで営業しています。

境内は広く、歴史ある文化財をゆっくり観覧できるので、時間に余裕をもって訪れるのがおすすめです。

地下鉄利用が最も便利で、初めての訪問でも迷いにくい親切な案内表示があります。

それでは「筥崎宮の魅力スポット」をご紹介しましょう。

福岡市東区の筥崎宮は歴史と伝統に彩られた神社で、周辺には訪れる価値のある魅力的なパワースポットが点在しています。

その正体は「さざれ石」。努力が実る」「物事が大きく育つ 」象徴とされ 成長・繁栄・長寿を願う縁起物

STEP

御神水に、お金を入れた「てぼ」をそっと浸す

筥崎宮の手水舎の片隅に湧くこの御神水に、心を整え、幸せと長寿を願います。

STEP

清めたお金は持ち帰って使う

福を世に広め、やがて自分にも巡ってくると伝えられて来ました。

STEP

銭洗金運勝守

銭洗いの後には金運アップのご利益を、しっかりと後押ししてくれます。

静かな水面に願いを込める、そのひとときが、運気の流れを変える第一歩になるかも知れません。

※イメージ図:元寇に立ち向かった3人「亀山上皇」「日蓮上人」「北条時宗」

筥崎宮の楼門に掲げられている扁額(へんがく)には「敵国降伏」の文字。

「敵国降伏」とは、亀山上皇が祈った平和のかたちで、力でねじ伏せるのではなく、

筥崎宮の御神木や湧出石をご紹介しましょう。

この松に宿るのは、遥か千二百年の時を超えた、神功皇后の深き想いと伝説です。

伝えによれば、皇后が第十五代応神天皇 をお産みになった際、その尊き「胞衣(えな)」を箱に納め、

御子を想う母の願い、そして御神霊の鎮座する証として、以来、この松は神社の歴史そのものを見守り続けてきました。

この本殿は、国の重要文化財に指定されています。

福岡市の筥崎宮 (はこざきぐう)の境内にある霊石 であり、古くから人々の篤い信仰を集めてきたパワー ストーンです。

歴史的根拠 : 室町時代に描かれた『筥崎宮縁起絵巻 古い伝承 : 古くは「国に一大事があるとき、地上に姿を現す」という言い伝えがあり、天変地異を占う霊石とされてきました。現代の信仰 : 現在は、触れると「運が湧き出る」「招福開運

湧出石は、絵巻の記述によって、歴史と信仰の深さが証明されている重要な存在です。

湧出石について詳しくは >>>>>※参考元:公式サイト「筥崎宮」

筥崎宮における重要な祭りに『玉取祭』と『放生会』がありますが、これらの祭りは、単に文化の

Woman wearing kimono at shrine 福岡市の筥崎宮で毎年1月3日に行われる「玉せせり」は、室町時代から約500年続く九州三大祭りの一つとして

祭りの最大の見どころは、陰陽二つの木製の玉を巡って締め込み姿の男たちが激しくぶつかり合う

福岡市の筥崎宮で行われる「放生会」は、千年以上の歴史を誇る博多三大祭りの一つで、生き物への感謝と命の尊さを祈るとともに、商売繁盛や家族の幸せを願う人々の思いが込められた伝統的な祭りです。

祭りの期間は9月12日から18日までの7日間。

御神幸(御神輿行列)

見どころは 御神幸(御神輿行列)

露店

参道に並ぶ約500軒の露店 です。

お化け屋敷や射的・ヨーヨー釣りなどの定番のお楽しみのほか、新ショウガや社日餅(やきもち) などのちゃんぽん おはじき

おはじきは、硬貨程度の大きさの素焼きに彩色を施したもので「厄をはじく」 とされています。

これらの縁起物は、毎年異なるデザインで作られており人気の高い商品なのです。

筥崎宮放生会は、博多の文化と歴史を感じる本当に素晴らしい祭りです。

亀山上皇 が筥崎宮に国家の安寧を懸けて祈願しました。神風 )に襲われ壊滅し、日本は奇跡的な勝利を収めたのです。

この歴史から、筥崎宮は「勝運の神 、 現在も福岡を拠点とする、 福岡ソフトバンクホークスやアビスパ福岡 などが、勝利祈願のために公式参拝に訪れています。

勝負事や困難に立ち向かう際、神風が味方してくれるご利益があるとして、厚い信仰を集めています。

そのため、筥崎宮は、「勝運の神」 として全国的に有名になりました。

ここで筥崎宮を知ると、参拝の心構えができます。

筥崎宮のパワースポットを巡る時は、以下の順番での参拝をおすすめします。

二之鳥居 筥崎宮の境内に入るため一之鳥居をくぐる際は、立ち止まり、神様への敬意を込めて一礼 しましょう。

参道での心得

また、鳥居をくぐった後の参道では、道の真ん中(正中)を歩くのは避ける のが作法です。中央は神様がお通りになる 道

二之鳥居の傍らで歴史に触れる

二之鳥居の左手には、筥崎宮の由緒と歴史 を詳しく紹介する石碑 が立てられています。

参拝の前に立ち止まり、筥崎宮が辿ってきた歴史や、蒙古襲来時の「神風伝説」などの重要な役割について知ると、

一之鳥居

筥崎宮の手水舎

手水の作法

筥崎宮|楼門

楼門は、筥崎宮のシンボルである、敵国降伏の扁額が掲げられている門です。

楼門をくぐる時は、一礼します。

拝殿

拝殿は、神様にお参りする場所です。

昇殿参拝の申し込み手続きと内容

申し込みは拝殿に向かって右側の社務所や祈祷受付を行います。 用紙に住所・氏名・願い事を記入し、初穂料(目安は5,000円~10,000円程度)をお支払いします。

昇殿参拝は正式参拝の形で、神職が神前で祝詞(のりと)を奏上し、玉串を敬って祈願する作法です。これにより、より強いご利益が期待できます。

祈願の際は、玉串奉奠(たまぐしほうてん)の所作があり、神職から玉串を受け取って祈念し、

※2025年11月11日時点

境内での注意点

写真撮影は境内や建物の外観は可能ですが、祈願中や神職の方の無断撮影は避けるべきです。

撮影の際は節度ある服装とマナーが求められます。

服装は神聖な場所にはふさわしく、とんでもない肌の露出を避け、清潔感のある控えめな服装が遠慮です。

例えば肩やお腹を隠し、膝まで隠す服装が推奨されています。

詳しくは「筥崎宮ホームページ」参照ください。

地元に愛される|祈りの場所

子どもは七歳まで神さまの子

池島殿祭(いけしまでんまつり) は、筥崎宮に祀られる手足の守り神「池島殿」に感謝と祈りを捧げる祭りで、

御祭神は、賀具土命・奥津彦命・奥津姫命の三柱 で、手足の病や怪我に悩む人々が参拝し、草鞋(わらじ)をお守りとして受け、自宅で祈願するのです。

祭り当日は神事の後、草鞋と御札を焚き上げる儀式が行われ、その煙を浴びると手足の健康や無病息災が

神苑花庭園 は、豊臣秀吉が箱崎で盛大な茶会を催した由緒ある地に、昭和62年、地下鉄開通を記念して

四季折々の花々が彩りを添え、訪れる人々の心を和ませてくれます。

冬には、凛と咲く色鮮やかな牡丹

春には、華やかに競い合う牡丹と芍薬

夏には、涼を誘う清らかな百合

枯山水 が、庭園に静けさと品格を添え、花々の美しさを一層引き立てています。

FAQ|こんなことも聞きたい

筥崎宮ってどんなご利益があるの?

筥崎宮は「勝運の神様」として有名で、スポーツや受験、ビジネスの成功祈願に多くの人が訪れます。それだけでなく、厄除け、金運、安産、交通安全など幅広いご利益がある神社です。

銭洗御神水って何?どうやって使うの?

筥崎宮の銭洗御神水は、金運アップのパワースポットとして知られています。お金を「てぼ」に入れて御神水に浸し、心を込めて祈願します。洗ったお金は使うことで福を広げ、自分にも戻ってくると言われています。

筥崎宮で人気の祭りは?

代表的なのは1月3日の「玉取祭(玉せせり) 放生会 」です。玉取祭は男たちが木製の玉を奪い合い、無病息災を願う勇壮な行事で、放生会は生き物への感謝と平和を願うお祭りで、露店も多数出て賑わいます。

筥崎宮の「敵国降伏」って物騒な意味なの?

「敵国降伏」は、敵を打ち倒すのではなく「徳をもって心を開かせる」という平和的な意味を持つ言葉です。亀山上皇の願いから生まれたもので、精神的勝利や平和への祈りが込められています。

筥崎宮のパワースポットで特におすすめは?

「湧出石」は運気が湧く石として、特に人気のパワースポットです。触れることで幸運が訪れるとされ、多くの人が願いを込めて撫でています。また、銭洗御神水やさざれ石なども見逃せません。

筥崎宮の花庭園ってどんなところ?

神苑花庭園は、四季折々の花が楽しめる美しい日本庭園です。冬には牡丹、春は芍薬や牡丹、夏は百合が見どころ。枯山水も見事で、心が癒される空間となっています。

筥崎宮のお守り人気

筥崎宮のお守りは、勝運と厄除けの神

乙子宮参りってなに?

乙子宮参りは、子どもの成長を祈願し、神様にお預けする伝統的な風習です。初宮参りの後、三歳・五歳のお祝い、七歳でのお礼参りを行い、神様とのご縁を深めます。

池島殿(わらじ信仰)ってどんな神事?

池島殿では、手足の健康を祈る神事が行われます。ミニ草鞋を持ち帰って祈願し、回復後にお礼として奉納します。一歳のお祝いで草鞋を履かせて餅を踏ませる「餅踏み」の習慣もあります。

まとめ

筥崎宮は勝運・厄除け・金運など多彩なご利益があるパワースポット

歴史ある神社で、国の重要文化財も多数あり見応え抜群

玉取祭や放生会など、伝統的な行事も魅力

銭洗御神水・湧出石など、金運アップや開運を願う場所が充実

花庭園では四季折々の花が楽しめ、癒しのひとときを過ごせる

市街地からのアクセスも良く、気軽に訪れることができる

筥崎宮は福岡を代表する神社として、古くから人々の信仰を集めてきました。

神秘的な空間で心を整え、歴史と自然に触れながら、願いを込めて参拝する体験は、きっとあなたの人生にポジティブな変化をもたらしてくれるでしょう。

ぜひ一度、足を運んでみてはいかがですか?

まだ訪れたことがない方は、ぜひこの機会に筥崎宮へ!筥崎宮公式HP