福岡市西区にある「飯盛神社」は標高382.4mの飯盛山の麓に、鎮座する神社です。

地元では「開運の神社」として古くから親しまれています。

御祭神の御利益、神聖な地形、季節の神事、そして知る人ぞ知る文殊堂エリアまで、実は運気を高める要素が

驚くほど詰まっています。

「参拝に行くなら、御利益をしっかり受け取りたい」と思っている方に向けて、見落としなく巡るための

ポイントを分かりやすくまとめました。

この記事を読み終える頃には、飯盛神社がなぜ「開運の神社」と呼ばれるのかが、自然と見えてくるはずです。

飯盛神社が“開運の地”と呼ばれる理由

飯盛神社が「開運の神社」と呼ばれる理由は、御祭神・地形・歴史が三位一体となり強い運気を

生み出しているからです。

神々の力と土地のエネルギーが参拝者を力強く後押ししてくれるため、三柱の神々、龍脈(りゅうみゃく)の

通る山、そして整った境内の配置は、運気を高める大きな要素となっています。

- 3柱の神様の御利益を知る

- 龍脈と境内の配置の関係

- 参拝前の基本マナー

御祭神がそろうと何が開運なのか?3柱のご利益とは?

※イメージ図です。左から「住吉大神」・「神功皇后」・「応神天皇」。

これを飯盛神社には3柱の御祭神がまつられており、それぞれ異なる運気アップの役割を持っています。

この3柱がそろっていると、仕事・人間関係・人生全体の流れに対して強力な後押しが期待できるのです。

中心となるのは「神功皇后」、続いて「応神天皇」、そして「住吉大神」という神々の組み合わせです。

【ご祭神と御利益】

- 神功皇后:勝負運や事業の成功

- 応神天皇:家内安全と子孫繁栄

- 住吉大神:海上安全と交通運

神功皇后は挑戦や勝負に強い神として信仰され、応神天皇は家庭や子どもの守護神として親しまれており

住吉大神は海や交通の安全を守る神で、現代では移動の守護神としても信仰されています。

この三柱の神が人生の重要な場面を広く支えてくれるので、飯盛神社は「総合的な開運神社」です。

三柱の神々が揃うことで、運の流れが大きく好転します。

飯盛神社へのアクセス|駐車場案内

福岡市内から気軽に訪れられる飯盛神社。駐車場や入口は少し分かりにくいので、事前にチェックしておくと、心穏やかに参拝できますよ。

最寄り駅やバス停、そして車で向かう際のルートについて詳しく紹介していきます。

住所:福岡市西区飯盛山麓609番地

TEL:092-811-1329

参拝時間~いつでも可能です。しかし17:00社務所で閉館

飯盛神社前の最寄り駅

地下鉄橋本駅 ~2.4km 徒歩で約30分

地下鉄次郎丸駅~約2,8km 徒歩で約37分

地下鉄加茂駅~ 約3,4km徒歩で約43分

飯盛神社の最寄りのバス停

飯盛保育園前バス停∼168m徒歩で2分

吉武バス停~212m徒歩で約3分

金武小学校入り口バス停~3,4k㎞徒歩で約43分

無料の駐車場 ( 3か所 ) 100台

どの手段で行くかを決めてから、駐車場の入口や道順を確認しておくと当日慌てずにすみます。

最寄り駅やバス停、そして車で向かう際のルートについて詳しく紹介していきます。

知らないと損!文殊堂エリアは「開運の宝庫」

飯盛神社の文殊堂エリアは、知恵や学びにまつわる開運スポットが集まる特別な場所です。

文殊菩薩を中心に、水、石、文化財がすべて知性やひらめきを授けてくれるとされています。

学業成就や仕事運アップを願う人には、ぜひ見逃してほしくない開運の要所です。

知恵の水

- 文殊菩薩騎獅像の知恵の御利益

- 知恵の水の正しい持ち帰り方

- 文化財に隠れた開運エネルギー

これらの要素は単体でも御利益がありますが、エリア全体を巡ることでより強い知恵と気づきが得られるとされています。

次のセクションでは、中心的存在である文殊菩薩騎獅像の意味やパワーについて詳しくご紹介しましょう。

季節ごとに開運が高まる行事|神事まとめ

飯盛神社では、四季を通じて運気を高める神事が数多く行われています。

それぞれの行事には明確な「運気のテーマ」があり、参加すると自然と流れを引き寄せやすくなります。

運気の波に乗るために、行事の意味とタイミングを知っておくのが大切です。

- 粥占:金運と年間運勢を整える

- 餅踏み:赤ちゃんの一生安泰祈願

- 風止まつり:健康運を守る風の神事

- 流鏑馬:勝負運と結果を引き寄せる

- 鎧着初めの儀:人生の再スタート

それぞれの神事は、その年の運気を高める「入口」としても機能します。

次のセクションでは、年始に行われる「粥占」が、どのように金運と年間の流れに影響を与えるのかを紹介しましょう。

粥占:金運と年間運勢を整える

| 日付 | 粥占いの流れ |

|---|---|

| 2月14日 夜 | 粥元(かゆもと)と呼ばれる4軒の家が、白直垂と風折烏帽子を着用し、粥炊きを開始します。 大杓子(おおしゃくし)で間断なく粥をかき混ぜるそうです。 |

| 2月15日 早朝 | 炊き上がった粥を神前に供え、これにより、粥占の前半部分が完了します。 |

| 3月1日 早朝 | 粥開きが行われ、神前に供えられた粥鉢を下ろし、 かびの長さや色合いで、その年の豊凶を占います。 |

粥占の見どころ

粥炊きは、2月14~15日にかけて行い、 粥元と呼ばれる4軒の家は世襲制で、占いの方法も秘伝で、

粥元しか知らないそうです。

3月1日の粥開きは、神前に供えられた粥を下ろし、カビの状態によって吉凶を占う様子を見学、出来ます。

粥別に、かびの長さや色合いで毛付・みのり・水・風、虫の状態を判定するのです。

結果発表、粥占の結果が紙に書かれ、拝殿前に提示されます。

飯盛神社の粥占は、日本の伝統文化を体感できる貴重な機会です。

ぜひ一度訪れてみてはいかがでしょうか。

餅踏み|赤ちゃんの安泰祈願

赤ちゃんが満1歳を迎える大切な節目に、餅を踏んで「しっかりと地に足をつけ、健やかに人生を歩んでいけますように」と願う、日本ならではの温かな伝統行事です。

最初に赤ちゃんがわらじを履いたまま、「あんよが、じょうず」の掛け声で

お餅の周りを右回り、左回りに回ります。

巫女さんに草鞋(ぞうり)を履かせてもらって

「ヨイショ! ヨイショ!」とかけ声をかけながら、餅踏みを行います。

すべての必要なものが用意されており、手ぶらで参加できるのが魅力です

「餅踏み」は赤ちゃんの成長を祝う行事の一つで

地域によって由来が異なりますが、一般的な意味が伝えられてました。

「餅踏み」に使われるのは一升分のお米から作られた丸いお餅で

「一升」と「一生」をかけて、「一生、食べ物に困らないように」という願いがあります。

風止まつり:健康運を守る風の神事

風止まつりの「赤ちゃんの土俵入り」は、赤ちゃんの健康と成長を願う神事です。

ねじり鉢巻と化粧まわしをつけた、赤ちゃんが力士に抱かれて土俵に上がり、土の神様から元気をもらいます。

「風に負けず、すくすく育ってほしい」という願いが込められ、飯盛神社では毎年たくさんの笑顔があふれます。

| 内容 | 詳細 |

|---|---|

| 土俵入りの時間 | 午前9時から正午まで |

| 受付開始時間 | 午前8時から当日受付開始 |

| 参加費 | 3,000円 |

| 貸し出し品 | ねじり鉢巻と化粧まわし |

| 期待される効果 | 親子の絆が深まる |

| 開催時期 | 毎年9月 |

| 開催場所 | 福岡県 飯盛神社 |

| 対象 | 満1歳の赤ちゃん |

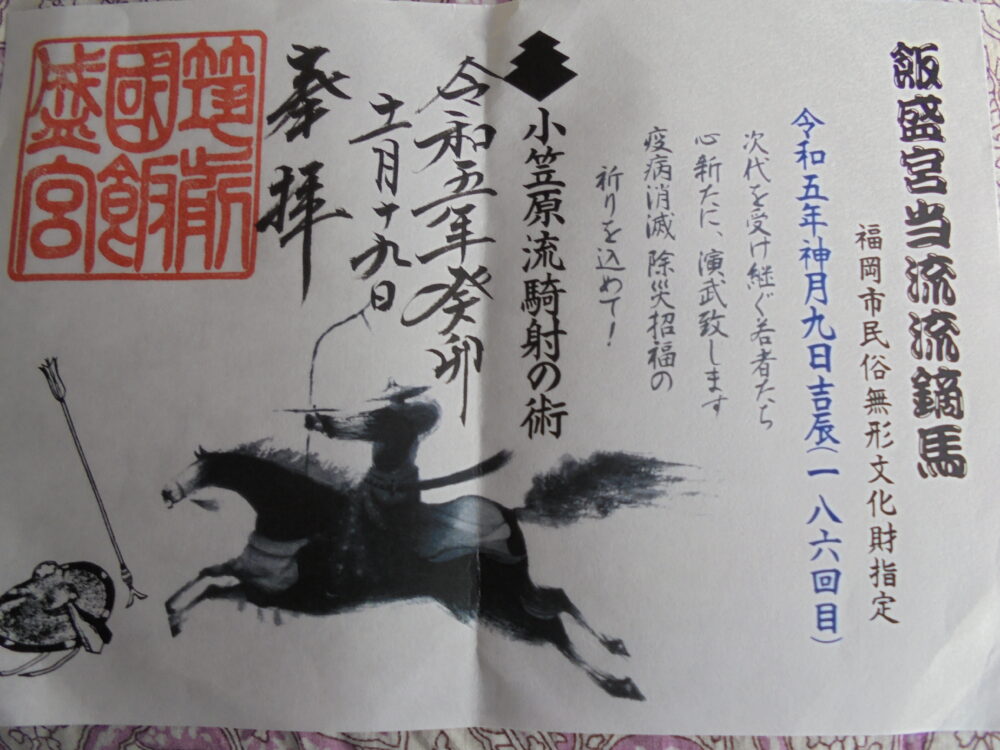

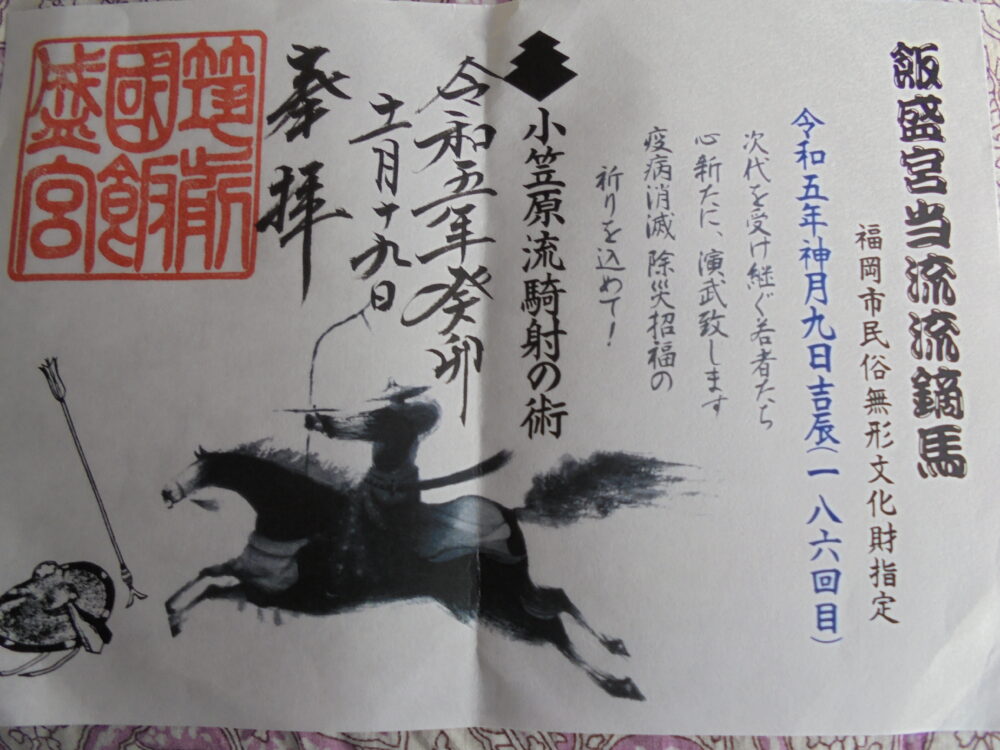

流鏑馬|勝負運と結果を引き寄せる

飯盛神社に伝わる、流鏑馬神事は「五穀豊穣・武運長久・無病息災」を祈り、武者姿の射手が馬上から矢を放つ

勇壮な伝統行事です。

氏子中の騎射を家業とする家系が代々受け継いできたもので、1573年の古文書や江戸時代の記録にも登場する歴史ある神事で、現代でも多くの人々を魅了し、神聖な時間を共有する場となっています。

鎧着初めの儀:人生の再スタート

※イメージ図です。

「鎧着初めの儀」は、還暦を迎えた男性が鎧を身にまとい、人生の再出発を祝う飯盛神社の特別な儀式です。

かつて武家の元服に行われた伝統をもとに、武士の気概を象徴する勇ましい姿で境内を練り歩きます。

毎年4月29日に開催され、神社から鎧の貸し出しもあります。

希望者は自前の鎧での参加も可能で、神職の祝詞を受けながら参拝者の祝福を受けます。 還暦を「新たな人生の門出」として力強く祝う、唯一無二の儀式です。

飯盛神社の御朱印はここが違う!限定版の魅力

飯盛神社の御朱印は、開運の願いが込められた特別なデザインが特徴です。

季節や行事ごとに変化する限定版があり、参拝の記念だけでなく運気の後押しにもなると人気を集めています。

特に手書きと印のバランス、使われる言葉や色には、それぞれ意味が込められているのです。

- 御朱印は神仏とのご縁を結ぶ証で、墨書きや朱印に神聖な意味が込められています。

- デザインには神社や寺の歴史・ご利益・季節のモチーフなどが反映されています。

- 「阿吽」や龍、桜、鶴亀などの絵柄には、それぞれ象徴的な願いが込められているのです。

- 見た目の美しさだけでなく、祈りや想いを受け取る「心のしるし」でもあります。

- 意味を知ると、御朱印から受けるご利益や感謝の気持ちもより深まります。

ただ集めるだけでなく、デザインの意図を知ると御朱印から受ける運気もさらに高まります。

御朱印で運気を上げる扱い方

- 御朱印は神仏とのご縁を結ぶ神聖な証なので、丁寧に扱うことが大切です。

- 持ち帰ったら神棚や清潔な高い場所に保管しましょう。

- 日用品と一緒にせず、専用の袋や布で包むのがおすすめです。

- ときどき見返して、参拝時の気持ちを思い出すのも良い習慣です。

- 処分する際は、感謝を込めて神社やお寺でお焚き上げをお願いしましょう。

境内をもっと楽しむための撮影ポイント

良縁伝説「梛の木」とは?

梛(なぎ)は「縁が切れにくい」葉の性質から、古くから縁起の良い植物とされてきました。

飯盛神社の御神木は樹齢350年を超える梛で、葉を持ち帰ると良縁に恵まれると伝えられています。

近年では、幸せを招くお守りや邪気払いのアイテムとしても注目されています。

養老の大楠

大楠は樹齢1,000年以上にもなる日本最大級の広葉樹で、葉に含まれる樟脳の自然な香りには、防虫・消臭・リラックスの効果があります。

成長はゆっくりでも着実で、「楠学問」として堅実な学びの象徴とされてきました。

縄文時代から「楠神様」が祀られ、神聖な存在として信仰されてきた歴史があります。

神社の境内や周囲には多くの楠が植えられ、人々を見守る存在となっています。 その姿と香りは、癒しと安らぎをもたらす、日本文化を象徴する木といえます

夫婦杉

「夫婦杉」は、一つの根から二本の幹が伸びた神聖な木で、縁結びや子孫繁栄の象徴とされています。

神社では、杉は神様が天から降りる道とされ、参道などに多く植えられています。

杉の大木は社を風雪から守ると共に、人々の心の支えとしても大切にされてきました。

「すぐ木」とも呼ばれる杉は、まっすぐ育つ姿から心を癒す自然素材として親しまれ、軽くて加工しやすい性質から

建築材や日用品など幅広く活用されています。

作法|「厄落としのご」ご案内

作法 厄落としのご案内

作法 厄落としのご案内

青梅(塾していない)は、熟せば落ちます。

丸い形をして、角が有りません !

従順の意が感じられ、人皆心(ひとみなこころ)を丸くと、願うものです。

この青梅の形をした「厄落としの玉」に

溜息(タメイキ)を閉じ込め、各コースに於いて

鬼の腹の当たり目がけてお投げなさい!

きっとあなたの心も晴れ、願い事も叶うでしょう。

慌てず、神の力を信じてお投げなさい!

今日が貴方にとって良き日になります様に!

そして、思いも掛けない良きご縁に、導かれます様に!と

飯盛神社「厄落とし」より

狛犬

「狛犬」は神社や寺院の入口に一対で置かれ、邪気を払う守護獣です。

起源は、古代インドやエジプトのライオン像にあり、中国・朝鮮半島を経て日本に伝来しました。

「阿吽」(あうん)の姿で人生の始まりと終わりを象徴し、信仰の深さを表しています。

特に「子持ち毬取り獅子」は子孫繁栄や幸福の象徴として知られ、宋時代の影響が色濃く見られ、 狛犬は文化的

歴史的価値を持つ存在として、今も大切に守られています。

飯盛神社の境内には、開運の力を感じられる撮影スポットが点在しているので、写真に収めるだけでなく、

流れを意識して巡ると神社の運気もより強く受け取れます。

ただの観光ルートではなく、御利益を逃さずに楽しむための流れを知るのが大切です。

映えスポット|6選

次は、開運の気が満ちるとされる撮影スポットを6つ厳選してご紹介しましょう。

1.広い境内と大きな鳥居を背景に、神社の荘厳な雰囲気を捉え、特に晴れた日の青空と鳥居のコントラストが美しいです。

2.「銀鳥居の迫力」

銀鳥居はアルミ合金で造られており、太陽光によって金属特有の光沢が際立ちます。特に早朝や夕方の斜光が当たると、朱色の鳥居にはない重厚感と神秘的な雰囲気が強調され、空間全体に荘厳な印象を与えます。

3.飯盛神社の梅林500本は「かおり風景100選」にも選ばれており、梅の見頃は通常、2月中旬から3月上旬にかけてで、この時期には多くの人々が訪れ、写真撮影を楽しめます。

4.おススメ開運効果

「鬼の撹乱 厄落とし」と題された広場で、社務所で頒布されている「厄玉」に厄を吹き込み、鬼に向かって投げて厄をはらいます。

5.写真映え(飯盛神社ならではのスポット

厄玉を投げる瞬間や、鬼の面をクローズアップし、ユニークな厄除け体験の記録をしましょう。

6.開運効果

開運パワーを持ち帰るための「お守り」や「御朱印」を拝受、開運アイテムと一緒に参道で落ち着いた写真を撮影します。

神社の楽しみ方を少しだけ意識すると、運気アップと心の満足感を両方手に入れられます。

まとめ|飯盛神社は「開運の宝箱だった」見落としゼロで巡ろう!

飯盛神社は、御祭神・地形・文化・神事・御朱印など、開運の要素が多面的に詰まった開運の宝庫です。

参拝のタイミングや巡る順序を意識すると、受け取れる運気が大きく変わってきます。

季節ごとに各エリアや行事をめぐれば、1年を通して運気の流れを整えるのが可能です。

福岡市西区の静かな山あいに佇む、この神社は、地元で親しまれるパワースポットでもあります。

訪れる際は本記事を参考に、見落としなく巡って願いを現実へと導く参拝を体感してください。