今回は、「神社」と「神宮」の違い?について、知れば知るほど広がる神々の世界へ誘います。

あなたも「神宮」と呼ばれる特別な場所を目にする事があるかも知れません。

「神社」と「神宮」どちらも似たように思えますが、そんな疑問にも、これからお答えしていきます。

それでは、神々の世界への扉をあけますよ!

「神社」と「神宮」どちらにお参りすべきなのでしょうか?

神社&神宮の定義?

日本には、数多くの神社が存在しますが、その中でも「神宮」という特別な言葉が付く神社があります。

「神宮」と「神社」は、一体何が違うのでしょうか?

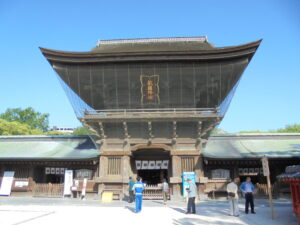

日本の伝統文化を支える「神社」

神社は、人々の暮らしに根ざした形で信仰され、地域社会を支えています。

神社とは?

- 多様な神々

自然や産業、地域を守護する神様など、様々な神々が祀られ

人々の暮らしに密着した形で、信仰の対象となっています。 - 地域のシンボル

地域の人々の心のよりどころで、地域の文化や歴史を伝える大切な場所。 - 身近な存在

「神宮」に比べて、「神社」は、私たちの生活の中に溶け込んでおり、気軽に参拝することができます。

神宮と神社、どちらも日本の伝統文化を語る上で欠かせない存在です。

皇室との深い結びつきがある「神宮」

「神宮」は、その特別な格式と歴史から、日本文化の象徴と言えるでしょう。

神宮とは?

- 皇室とのつながり

日本の皇室と深い関係を持つ神社。

天皇陛下や皇族の祖先神様を祀ることが多く、いわば皇室の聖地。 - 格式の高さ

その歴史と格式から、他の神社とは一線を画す存在。

特別な儀式や祭事が行われ、多くの人々から崇敬を集めています。 - 代表的な神宮

伊勢神宮が最も有名、他にも明治神宮、平安神宮など、歴史的な背景を持つ

神宮が全国に点在。

「神宮」と「神社」どちらも日本の伝統文化を語る上で欠かせない存在です。

より深く知りたい

「神宮」と「神社」の違いは、歴史的な背景や信仰の対象など、様々な要素が複雑に絡み合っています。

この解説をきっかけに、あなたも日本の神社の世界を探求してみてはいかがでしょうか。

下記に神社の種類を表記しましたので、ご参考までに!

| 社号 | 詳細 | 格式 | 全国数 |

|---|---|---|---|

| 神宮 | 皇室の祖先と天皇家ゆかりの深い由緒ある神社。 | とても高い | 24社 |

| ~宮 | 天皇や皇室を祀る神社・古来から呼称する特別な神社。 | 高い | 不明 |

| 大神宮 | 天照大御神をはじめ、日本の神々が祀られ、人々の信仰を集める聖地 | 高い | 1社 |

| 大社 | 旧社格が官幣大社・国幣大社の神社。。 お寺でいう総本山。 | 高い | 24社 |

| 神社 | 多様な神々、地域のシンボル。 | 一般的 | 88,000社以上 |

| 社 | 「神社」の略称。比較的小さな神社。 | 一般的 | 不明 |

| 八幡宮 | 八幡神を祀る神社の総称。 | 高い | 88000社の中の44,000社 |

「社」・「宮」という名称は、神社の規模や歴史、祀られている神様など様々な要素によって使い分けられ。

そのため、日本にある「社」・「宮」の正確な数を特定することは困難なので、空白になっております。

神社&神宮の歴史

「神社」と「神宮」は、日本の文化と信仰を象徴する重要な施設です。

しかし、神社と神宮の違いについて知っている人は少ないかも知れませんね。

神社と神宮はどちらも神道において重要な施設ですが

役割や格式に違いがあります。

- 神社と神宮の違い

- 神社・神宮の歴史

- 日本における神社・神宮の役割

次に、神社と神宮の違いや歴史、役割について詳しく見ていきましょう。

神社と神宮の違い

神社とは、主に地域の神を祀るための場所です。

一方、神宮は天皇や国家との深い関わりがある神を祀る特別な神社。

- 神社:地域の守護神や自然神を祀る

- 神宮:国家や天皇に関わる神を祀る

- 格式の高さで神宮が上位

たとえば、伊勢神宮は天照大神を祀り、国家の安泰を祈る神社として特別な位置づけです。

これに対して、地域の神社は住民の守護を願う場所で、役割が異なります。

神社・神宮の歴史

神社の歴史は古代の日本に遡り、神道の発展とともにその数が増えていきました。

一方で、神宮は特定の神や天皇に関連する神を祀るために設けられより格式が高いとされています。

- 神宮:天皇家や国家の祈祷所としての役割

- 神社:地域信仰の拠点として発展

- 古代から存在する神社が多い

神宮とは?

神宮(じんぐう)は

日本の神社の中でも特に重要な位置を占めるもので、主に天皇や皇室の祖先神を祀る神社。

最も有名な伊勢神宮は、日本の信仰の中心地なのです。

伊勢神宮の歴史

伊勢神宮は三重県伊勢市に位置し、正式には「皇大神宮」と呼称。

主祭神は天照大御神(あまてらすおおみのかみ)で、皇室の祖先神。

主祭神は天照大御神(あまてらすおおみかみ)

創建は約2000年前の垂仁天皇(すいにんてんのう)時代に遡り

倭姫命(やまとひめのみこと)が五十鈴川の近くに宮を建てたことが始まりです。

伊勢神宮は

天照大御神を祀る内宮(皇大神宮)と、

衣食住を司る豊受大御神(とようけのおおかみ)を祀る外宮(豊受大神宮)から成り立つ。

20年ごとに行われる式年遷宮により、常に新しい社殿が建て替えられ、伝統を継承しています。

伊勢神宮と明治神宮は

日本人にとって精神的な拠り所であり、特に伊勢神宮は「日本国民の総氏神」として広く信仰。

「伊勢信仰」は、江戸時代には庶民にも広まり、多くの人々が「お蔭参り(おかげまいり)」として参拝。

お陰参りとは?

お蔭参りの特徴は、奉公人などが主人に無断で、または子供が親に無断で参詣した事でした。

旅姿は、白衣に菅笠(すががさ)で一本の杓(ひしゃく)を持ち、集団で旅し、のぼりや

万灯(まんどう)を押し立て、歌い踊り歩き。

天照大御神の「おかげ様」で参拝を果たせるという意味。

お蔭参りの盛行は、民衆が自由を求めただけでなく、諸国の人たちの出会いと交流により

稲の品種交換や伊勢歌舞伎の振興など、様々な形で全国の文化に影響を及ぼしたと、されています。

**万灯とは「あんどん」

円形または四角の木や竹のわくに紙をはり、中に油皿を置いて火をともした。**

神社の歴史

神社の歴史

- 古代の自然崇拝

神社の起源は、自然の中に神が宿ると信じられていた時代まで遡り。

特に大きな木や岩、山などが神聖視され、これらの場所で祭りが行われます。

その場所は、神聖な空間として注連縄や石で囲まれることがありました。 - 奈良時代

奈良時代には律令制度が整い、神社は国家によって組織化。

当時、多くの神社が「官社」として認定され、朝廷から幣帛(へいはく)が奉納。

また、仏教の影響も強まり、神仏習合が進みます。 - 平安時代

初期には「延喜式」が編纂され、2861社の官社が記録されます。

この当時、特定の神々が地域を越えて信仰されるようになり、信仰の対象が多様化。

仏教との習合も進み、寺院内に神を祀ることも一般的になりました。 - 鎌倉時代から室町時代

武士階級が台頭し、幕府は神社を保護。

その後、南北朝以降は国家の統一力が弱まり、多くの神社が荒廃。

それでも一般市民の信仰は盛んで、「講」組織が形成されました。 - 江戸時代

この時期には仏教の影響が強まり徳川幕府は、寺院を建立し、地域社会との関係を強化。

官社は、仏教色を強める一方で、地域の氏神信仰も根強く残ります。 - 明治時代

明治維新により国家神道が確立され、神道が国教に。

これにより仏教との分離が進み、この変化は民衆には、あまり影響を与えなかったとされています。 - 近世から現代

現在でも日本人は神道と仏教を区別せずに信仰しています。

結婚式や初詣などは神社で行われますが、弔いは仏教に委ねられることが一般的。

このように、日本人の信仰は多様性を持ち続けています。

**幣帛(へいはく)とは、神社で神前に奉納するものの総称。

日本における神社・神宮の役割

神社や神宮は、単なる宗教施設としてだけでなく

建築様式や文化の伝承にも大きな役割を果たして来ました。

特に、神社の建築様式は、地域ごとに異なる特徴を持ち、訪れる人々を魅了しています。

- 神宮:国家的行事に対応した大規模な建築

- 神社:地域ごとの建築様式が魅力

- 文化や伝統の継承地としての役割

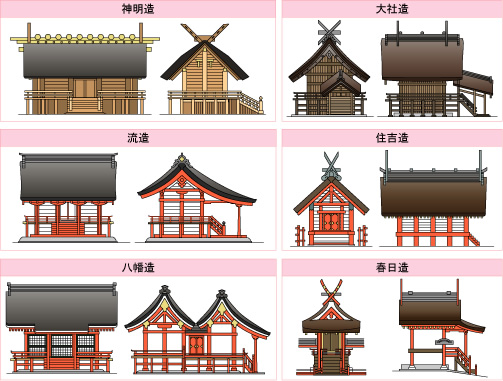

神社の建築様式

- 神明造(しんめいづくり)

伊勢神宮の正殿を基にした最も古い様式で切妻造で平入りです。

屋根には千木と堅魚木があり、白木仕様が特徴です。 - 大社造(たいしゃづくり)

出雲大社本殿が代表的で、高床式の構造を持ち、妻入りです。

古代の宮殿を模しており、特に島根県に多く見られます。 - 住吉造(すみよしづくり)

大阪の住吉大社本殿が代表的で、切妻造で妻入りです。

内部は二室に分かれ、壁は朱色に塗られています。 - 流造(ながれづくり)

上賀茂神社や下鴨神社が代表的で、切妻造で平入りです。

屋根が前方に延びて庇を形成し、日本全国で最も多く見られます。 - 春日造(かすがづくり)

春日大社本殿を基にした小型の社殿様式で、切妻造・妻入りです。

庇が付いており、奈良県周辺に多く見られます。 - 八幡造(はちまんづくり)

宇佐神宮本殿が代表的で、前後に二棟連結した形状を持ちます。

特に八幡神を祀る神社で用いられます13。

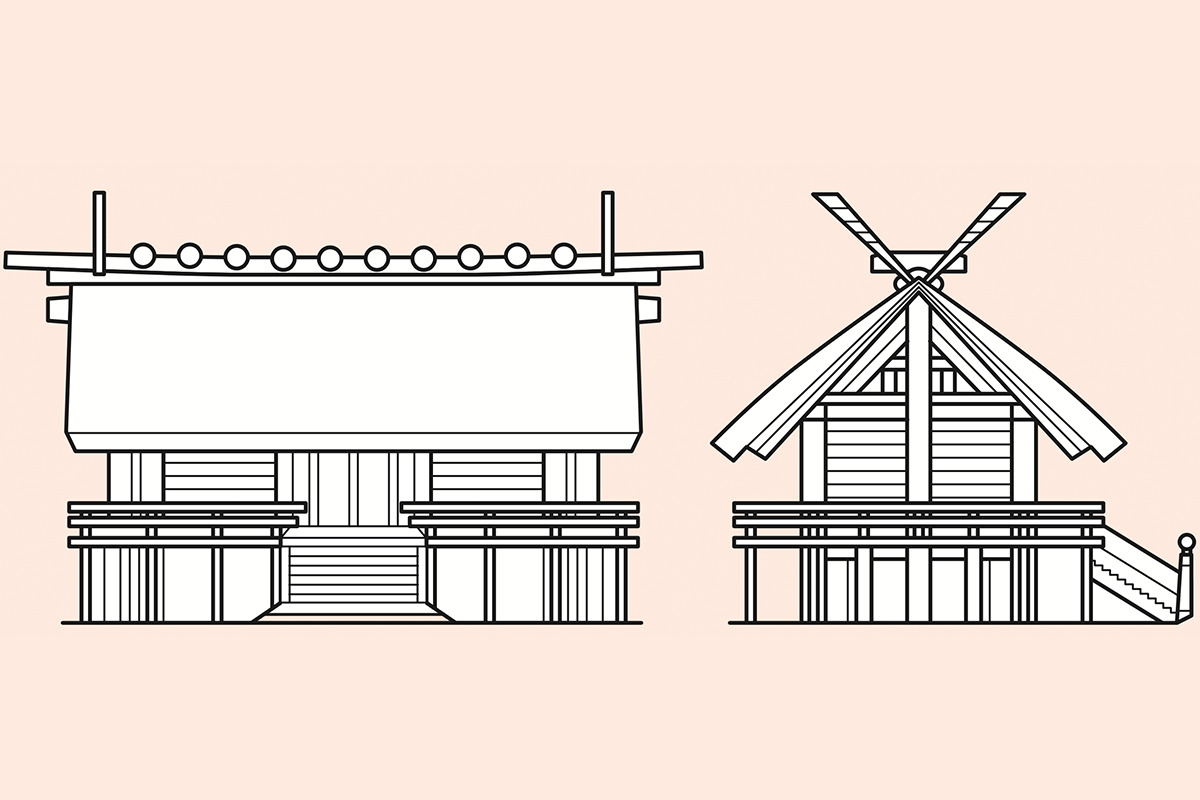

神宮の建築様式

伊勢神宮の建築様式は「唯一神明造」と呼ばれ、日本の神社建築の中でも

特に格式高いスタイル。

この建築様式は、主に以下の特徴を持っています。

- 掘立柱式

地面に直接柱を立てる方法で、礎石を使用しないため

古代からの伝統的な技法。 - 切妻造

屋根は切妻型で、平入の形式を採用。

屋根の上には鰹木(かつおぎ)が並び、屋根の両端には

千木(ちぎ)が突き出ている。 - 檜の素木造り

建物は檜の無垢材で作られ、装飾を排除したシンプルな美しさが特徴。

これにより、自然素材の美しさが際立ちますね。 - 高床式

建物は高床式であり、雨水や湿気から守るために床が高く設計。

この構造は、弥生時代の穀倉に由来。

この建築様式は、伊勢神宮の正殿(内宮と外宮)に見られるもので、他の神社では完全に

同じ形式を持つものは存在せず、そのため「唯一神明造」と呼称。

歴史的意義

伊勢神宮は日本人にとって非常に重要な宗教的な場所であり、その建築様式も

また日本文化や信仰の象徴。

特に「神宮式年遷宮」という伝統行事では、20年ごとに新しい社殿が建てられ

古い社殿は取り壊されます。

この行事は、約1300年続いており、日本人の信仰心や文化的な価値観を反映していますね。

内宮と外宮の違い

内宮(皇大神宮)と外宮(豊受大神宮)は共に唯一神明造ですが

細部には違いがあります。

例えば、内宮では千木が内削りであるのに対し、外宮では外削りです。

また、鰹木の本数も異なり、内宮では10本、外宮では9本。

神社の役役割

宗教的役割

神社は神道の神々を祀る場所であり、信者が神々に感謝や願いを捧げるための聖地。

参拝者は日常の感謝を伝えたり、特定の願い事(合格祈願や健康祈願など)の為、参拝。

- 文化的役割

神社は、日本の伝統行事や祭りの中心。

初詣や七五三、結婚式など、人生の重要な節目において神社が利用されることが多く

これにより地域社会の文化的アイデンティティが形成。

神社は地域の歴史や伝説とも深く結びついており、地域住民にとって重要な存在です。 - コミュニティの中心

神社は、地域社会の結束を促進する場でもあります。

氏子(うじこ)と呼ばれる地域住民が神社を支え、祭りや行事を通じてコミュニティの絆を深め。

小規模な神社では、地域住民が協力して祭りを運営し、地域貢献活動にも関与しています。 - 社会貢献

一部の神社は地域医療や福祉活動にも関与しており、地域住民の生活向上に寄与。

寒川神社は地域医療を支える病院を設立した事例があり、神社は単なる宗教施設ではなく

地域社会における重要な社会資本として機能しています。 - 自然との関わり

神社は自然信仰とも深く結びつき、多くの神社は自然環境にも囲まれており、その場所

自体が神聖視。

山や川など自然物も神格化されており、これらを通じて人々は自然との調和を感じることができます。

神宮の役割

神宮は、日本の宗教的、文化的、経済的な役割を果たしています。

特に、伊勢神宮と明治神宮は、その代表的な存在なのです。

- 宗教的役割

神宮は主に神道の信仰の中心地。

伊勢神宮では、天照大御神が祀られ、皇室の御祖先として国民から崇敬。

明治神宮では、明治天皇と昭憲皇太后が祀られ、特に新年の初詣には

多くの参拝者が訪れます。 - 文化的役割

神宮は日本の伝統文化を象徴する場所。

特に祭事や行事が行われることで、地域社会や国民の結束を促進。

伊勢神宮では、五穀豊穣や国家の繁栄を祈る重要な儀式が年間約1500回もの

祭りが行われます。 - 経済的役割

神宮は観光地としても重要で、多くの国内外からの観光客を引き寄せています。

これにより地域経済が活性化し、周辺の商業活動にも寄与。

特に明治神宮は「都会のオアシス」として知られ、多くの人々よって

経済効果を生んでいます。

このように、神宮は単なる宗教施設ではなく、日本文化や経済にも深く根ざした

重要な存在。

有名な神社・神宮

日本には数多くの有名な神社や神宮があり、歴史的にも信仰の対象となっています。

これらの場所を巡ることは、日本文化を深く理解する上で一助となるでしょう。

日本を代表する神社や神宮は、その歴史や風格で訪れる人々に深い感動を与えます。

- 伊勢神宮

- 明治神宮

- 出雲大社

- 熊野大社

- その他の有名な神社・神宮

次に、日本国内で特に有名な神社や神宮について、個別に見ていきましょう。

参拝の基本的な作法

神社・神宮の参拝では、まず「手水舎」で心身を清めることが大切です。

その後、拝殿前で二礼二拍手一礼を行い、神様に感謝と祈りを捧げます。

参拝の際は、拍手の音を大きく響かせることで、神様への敬意と感謝の気持ちを表現。

- 手水舎で手と口を清める

- 拝殿で二礼二拍手一礼を行う

- 最後に心を込めて感謝の祈り

手水舎での正しい口のすすぎ方と水の吐き出し

神社の「手水舎」で口をすすいだ後の水は

手水舎の周りにある溝や砂利に静かに吐き出すのが正しい作法です。

柄杓(ひしゃく)に直接口をつけず、左手に水を溜めて口をすすぎ

吐き出す際には、手で口元を軽く隠すと良いでしょう。

水を飲み込まず、必ず吐き出すように心がけましょう。

神社と神宮の参拝ルールの違い

神社と神宮では、参拝の基本は同じですが、一部異なるルールがあり。

特に、伊勢神宮や明治神宮など、国家的な神宮の場合は、より格式の高い儀式や作法が

存在します。

- 神宮ではより厳格な作法が必要

- 伊勢神宮では内宮・外宮を別々に参拝

- 地域の神社は比較的自由な作法が許される

例えば、伊勢神宮では、まず外宮を参拝し、その後に内宮を参拝するという順序が

重んじられています。

また、神宮の中では特定の区域には立ち入ることができないため、参拝前にしっかりと

確認しておくことが大切です。

初詣や七五三での参拝の注意点

*神社や神宮での初詣や七五三の際には、いくつか避けるべき行動があります。

*鳥居をくぐる際には必ずお辞儀をし、参道の真ん中を歩かないようにしましょう

*お賽銭を投げ入れるのは避け、静かに入れることが大切。

*アニマル柄の服装や犬を連れて行くことも控えましょう。

*生ものを持ち込むことや短時間で済ませることも避けるべき。

これらのマナーを守ることで、神聖な場を尊重することができます。

- 参拝の順番を守る

- 混雑時でも落ち着いて行動する

- 特に子供連れの参拝は注意深く行う

初詣の際には、神社が非常に混み合うことが予想されます。

事前に混雑を避ける時間帯を確認するのも良いアイデアです。

また、七五三では、子供たちが健康に成長するように祈るため、参拝時には特別な意味を

持った儀式が行われます。

神社・神宮でのご利益とお守り

神社や神宮には、それぞれ特有のご利益やお守りがあり、多くの参拝者が、その恩恵を

求めて訪れます。

それぞれの神社には、各々のご利益があり、それに応じたお守りを授かることが

できるのです。

神社や神宮では、参拝者が健康や幸福、成功を願い

特定の御利益を求めます。

- 御利益の種類

- お守りの意味と使い方

- 厄除けや開運のための参拝ポイント

次に、神社や神宮で得られる御利益の種類や、代表的なお守りの意味とその使い方について見ていきましょう。

ご利益の種類

神社のご利益

健康

多くの神社では、健康を祈願するお守りがあり、身体の健康や病気平癒を願う人々に人気。

交通安全

交通事故から守ってくれるように祈願されたお守りがあり、特に運転手や通学する子供たちに重宝されています。

学業成就

学業や試験合格を願うためのお守りも多く、学生にとっては必須アイテム。

縁結び

恋愛や人間関係の良縁を結ぶためのお守りがあり、特に東京大神宮などでは

「縁結び鈴蘭守」が有名です

商売繁盛

商売を営む人々のために、商売繁盛を祈願する。

神宮のご利益

- 伊勢神宮

日本の最高神である天照大御神を祀る伊勢神宮では

開運や出世、健康祈願、子孫繁栄など多岐にわたる御利益。 - 鹿島神宮

武甕槌大神(たけみかづちのおおかみ)を祀り

勝負事や出世開運に強いご利益。

起業や転職などの重要なイベントでの成功を祈願。 - 香取神宮

経津主大神(ふつぬしのおおかみ)を祀り

勝運や交通安全、災難除けなどにご利益。

仕事運向上や新たな挑戦を支援する力が強いとされています。 - 東京大神宮

縁結びの神として知られ、良縁成就や家内安全、商売繁盛など幅広いご利益。

お守りの種類と使い方

お守りは、日本の神社で授与される護符やお札で

特定の願い事や目的に応じたご利益を得る為に。

一般的に小さな袋に入れられ、身につけたり持ち歩いたりすることで

神様のご加護を受けると信じられています。

神社のお守り

- 家内安全: 家族の安全を祈願するためのお守り。

- 交通安全: 車やバイクの運転時に安全を祈願するお守りで

特に交通事故を避けるために用いられます。 - 学業成就: 学生が試験や勉強の成功を祈願するためのお守り。

- 厄除け: 厄年の人々が厄を避けるために持つお守り。

- 安産祈願: 妊婦が安産を願うためのお守り。

- 勝運上昇: スポーツや受験など、勝負事での成功を祈願するお守り。

神宮のお守り

神宮大麻

伊勢神宮で奉製されるお神札で、家庭の安全や繁栄を祈るために神棚に。

交通安全守

交通安全を祈願したお守りで、車やバイクに取り付け。

学業成就守

学業成就を願うためのお守りで、特に受験生に人気が。

安産守

妊婦さんの安産を祈るためのお守りで、出産時の安全を。

厄除け守

厄年の方々が持つことで厄を除けることを目的としたお守り。

特徴的なお守り

縁結び鈴蘭守(スズラン)

幸福が訪れるとされる鈴蘭の花をモチーフにしたお守りで、持っていると

良い「ご縁」があると言われています。

願い文

誰にも見られずに願い事を書くことができるアイテムで、神様に直接

お願いする形で利用。

ビッキーズブログラインナップ

Q&A

-

神社で格式の高い順は?

-

格式の高い順に、神宮・宮・大神宮・大社・神社・社となります。

-

神様が嫌うものは何ですか?

-

神様が嫌いな3つの感情とは、「復讐心」「嫌悪や憎悪」「自己顕示欲」。

-

神社に犬を連れて行くのは禁止されていますか?

-

日本では古くから犬や猫などの動物は「穢れ(けがれ)」「畜生」と考えられ

「神様がいる神聖な場所に動物を入れるべきではない」と立ち入りを禁止。

「神社」と「神宮」の違いまとめ

日本には「神社」と「神宮」という言葉があり、どちらも神道の施設として

神々を祀る場所ですが、その違いには歴史的背景や祭祀の重要性があります。

これを理解するためには、まず「神社」と「神宮」がそれぞれどのような役割を持ち

どの神々が祀られているのかを知ることが大切です。

「神社」は、広く全国に点在し、各地域の神々を祀る場所。

特定の地域に根付いた信仰が中心で、地域住民が守護する神を祀る。

また、神社の中には「大社(たいしゃ)」と呼ばれる、格の高い神社もありますが

神宮と比較すると、その役割や重要性は地域によるものが大きいです。

一方で、「神宮」は、天皇家や皇室に関わりが深い神々を祀る場所であり

その中でも特に「伊勢神宮」が有名。

天照大神が祀られており、皇室の守護神として重要な役割を果たしています。

神宮と呼ばれる神社は、他にもいくつかあり、それぞれが国家的重要文化財。

神宮の格は非常に高く、全国に数は少ないものの、歴史的・宗教的に重要な場所です。

- 祀られている神の違い:神社は地域の守護神を祀り、神宮は皇室に関連する神々(特に天照大神)を祀る。

- 歴史的な背景:神宮は天皇家との結びつきが強く、国家的な存在として扱われている。

- 格の違い:神宮は神社よりも高い格付けがなされ、特に国家的な祭祀が行われる場所。

- 数の違い:全国に多く点在する神社に対し、神宮は数が限られている。

- 「神社」は地域の神を祀る施設で、数が多い。

- 「神宮」は天皇家に関わる神を祀り、格が高い。

- 伊勢神宮がその代表例で、天照大神が祀られている。

- 神宮は国家的重要文化財であり、数が少ないが歴史的に重要。