櫛田神社なんの神様が祀られているの?3つの御祭神とご利益とは!

櫛田神社は

博多の市民から「お櫛田さん」と呼ばれ千年の歴史を誇る神社なのです。

今回のポイント

・櫛田神社には何の神様が祀られているの?

・不老長寿の霊泉鶴の井戸

・「夫婦ぎなん」

・1年中ある飾り山など、豪華なラインナップで、ご紹介します。

お時間の許す限りお付き合い頂けたら幸いです。

それでは・・・。

- 1. 櫛田神社には何の神様が祀られているの?

- 1.1. 大幡主命

- 1.2. 天照皇大神

- 1.3. 須佐之男命

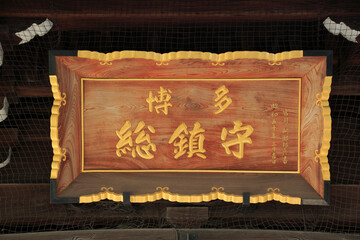

- 1.4. 博多の総鎮守としての役割

- 2. 櫛田神社の3つのご利益!

- 2.1. **霊泉鶴の井戸:不老長寿の源

- 3. **夫婦ぎなん

- 4. 櫛田神社の見どころ

- 4.1. ** 櫛田神社の力石:信仰の象徴

- 4.2. **櫛田神社の風神雷神**

- 4.3. **博多祇園山笠(飾り山)**

- 4.4. 飾り山の意味と由来

- 4.5. 舁き山の意味と由来

- 4.6. **博多べいが語る博多の町割りと文化**

- 4.7. 恵方盤で今年の運勢をチェック!

- 4.8. 蒙古碇石とは?

- 4.9. 節分祭とは

- 5. 博多旧市街ライトアップウォーク千年煌夜2024

- 6. アクセス方法

- 7. 周辺の見どころ・グルメ旅

- 8. まとめ

櫛田神社は、博多祇園山笠の奉納地としても有名で

一年のほとんどの期間、飾り山笠が展示されていて

博多の人々の信仰と文化が、色濃く反映されている所なのです。

櫛田神社には何の神様が祀られているの?

櫛田神社には、三つの神殿があり、それぞれ異なる神様が祀られています。

大幡主命

正殿には大幡主命(おおはたぬしのみこと)(櫛田宮)

大幡主命は、伊勢神宮を創建した倭姫命(やまとひめのみこと)に仕えて活躍された方で

外国との交流の盛んな九州・博多を外敵から守るために祀られました。

大幡主命のご利益は、主に 「悪いものを排除する」ことです。

2月節分の日に行われる、「博多節分祭り」の神様でもあり

商売繁盛や厄除けなどにも、ご利益があるといわれています

天照皇大神

左殿には天照皇大神(アマテラススメオオカミ)(大神宮)

天照皇大神は、日本神話に登場する皇室の祖神として

日本国民の総氏神とされていて、八百万の神々で、最高位に位置する神です。

天照皇大神のご利益は

主に「国土安泰・開運招福・五穀豊穣・

子孫繁栄・健康祈願・所願成就」など

太陽神として、あらゆる困難や障害を乗り越え

打ち勝つ勇気や意欲を高め、生きる力を与えてくれる神様です。

特に受験や新しい仕事に取り組む時に

霊的なパワーを大いに与えて、くれていると言われています。

イザナギの左目から生まれ、天上世界を治める太陽を司る女神なのです。

天照皇大神は

全国に多くの神明神社と呼ばれる神社に祀られていますが

伊勢神宮では、

三種の神器のひとつである八咫鏡(やたのかがみ)をご神体として安置しています。

一般に天照皇大神は、このように伝えられて、おりますが

櫛田神社では、歴史が古すぎて、はっきりした事がわからないそうです。

須佐之男命

右殿には須佐之男命(スサノウノミコト)(祇園宮)がお祀りされています。

須佐之男命(スサノオノミコト)は

日本神話に登場する神様で、天照大神の弟神として知られて来ました。

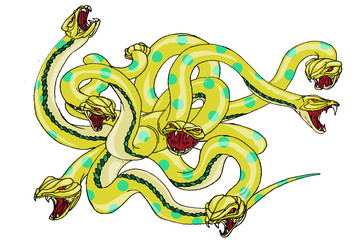

須佐之男命は、高天原(たかまがはら)を追放された後

出雲国で八岐大蛇(ヤマタノオロチ)を退治したり

櫛名田比売(クシナダヒメ)と結婚したり

日本初の和歌を詠んだりと、多彩な活躍を見せました。

スサノオは、高天原から追放され、出雲国の肥河上流に天降り

泣いているアシナヅチとテナヅチ夫婦とその娘クシナダヒメに出会います。

スサノオは、クシナダヒメとの結婚を条件にオロチ退治を決め

準備として、娘を櫛に変えて自分の髪に差し、酒を用意させました。

オロチは、その酒を飲み酔っ払って眠り込んだのです。

その時スサノオが腰に差した剣を抜き、オロチを切り刻みます。

オロチの尾から「草薙の剣」が出現。

この剣は、アマテラスに献上され

後に三種の神器の一つとなりました。

彼とクシナダヒメの間に生まれた子孫の一人がオオクニヌシで

オロチは農耕神との関係が示唆されています。

草薙の剣は、ヤマトタケル伝承にも登場し

「草薙」という名前は、剣で草を刈ったエピソードと

蛇から出た剣の二つの意味があるそうです。

つまり、スサノオがオロチ退治の準備として

娘を櫛に変えて、自分の髪に差し、酒を用意したことは

神話の中でも有名なエピソードになっています。

草薙の剣は、ヤマトタケル伝承にも登場し、日本の神話や伝説に

欠かせないアイテムの一つとなっています。

一方、須佐之男命は、天慶4年(941年)に、藤原純友の乱の追討使であった

小野好古によって戦勝奉納のために勧請されました。

この神は、力強さと勇猛さを象徴し

地域の安全と平和を守る存在とされています

これらの神々は、博多の総氏神として

最古の歴史を持ち、地域の守護と繁栄を司ってきました。

博多の総鎮守としての役割

これらの神々を祀る櫛田神社は、博多の総鎮守としての

役割を担い、地域の歴史や文化を今に伝えています。

参拝者は、神社の豊かな歴史に触れ

御祭神の力強い存在を感じることができるのです。

神社の歴史は、ただ過去を振り返るだけでなく

未来への希望と繁栄を象徴しています。

櫛田神社は、博多の人々の日々の暮らしに寄り添い

彼らの心の支えとなっているのです。

櫛田神社の3つのご利益!

櫛田神社のご利益

縁結び、商売繁盛、夫婦円満

そして、特に不老長寿のご利益で知られています

**霊泉鶴の井戸:不老長寿の源

櫛田神社には

古来より人々にとって神秘のベールに包まれてきた「霊泉鶴の井戸」(れいせんつるのいど)が存在します。

この井戸水は、神々からの恵みとして、古くから人々の健康と長寿を願うと言う想いを乗せて飲まれて来ました。

一口飲むたびに、体の中から力が湧き出るような、そんな神秘的な力が宿ると伝えられており

全国各地に同様の霊泉は存在しますが、この井戸が持つ特別な力と、人々の信仰の深さは格別なのです。

【1】一口目は自分の健康を

【2】二口目は家族の幸せを

【3】三口目は親族の繁栄を

願いながら飲むと、よりその霊験が得られると言われています

「霊泉鶴の井戸」は

かつて人々が神との契約を結び、その加護を願うために飲用していた神聖な場所だったのです。

しかし、時代が変わり、衛生上の問題から飲用が禁止されてしまいました。

直接水を飲むことは、できなくなりましたが

健康と長寿を願い、人々は変わらぬ想いを捧げて

霊泉鶴の井戸は、人々の祈りが宿る、生命の源泉であるのです。

**夫婦ぎなん

櫛田神社の境内に佇む「銀杏の大木」は

樹齢300年を超えるという悠久の時を刻み、その堂々たる姿で訪れる人を圧倒します。

この「銀杏(ぎんなん)」を博多の方言で「ぎなん」

幾多の風雪に耐え抜き、歴史の生き証人として神社の荘厳な雰囲気をさらに深めているのです。

特に、境内にある「夫婦銀杏」と呼ばれる銀杏の木は

その名が示す通り、二本の幹が根元から寄り添うように生え

まるで夫婦が寄り添っているかのような姿が印象的なのです。

300年以上もの間、神社のシンボルとして人々に愛されてきた「夫婦銀杏」

その姿は、古より夫婦円満の象徴として、より多くの人々の心を癒し

また、子孫繁栄の願いを込めて見守られてきました。

ここで銀杏について、退屈でしょうがお付き合いください。

銀杏は、中生代に繁栄した裸子植物の仲間なのです。

**中生代とは

2億5千万年前~6,550万年前まで続いた時代

この頃、恐竜が繁栄した時代と言えばわかる方も多いと思います。

中生代から生き続ける「生きた化石」と呼ばれる銀杏は

その強靭な生命力と長寿から、古来より人々に崇められて来たのです。

かつては、世界中に自生していた銀杏ですが、現在は中国原産の種のみが生存しており

その希少品種の為、人々に大切に育てられて来たのです。

銀杏の葉は、扇形に広がる美しい姿から、末広がりや幸運の象徴とされ

実が豊かに実ることから、願いが叶うとも信じられてきました。

神社仏閣のご神木として多く植えられる銀杏は

「荘厳」や「鎮魂」といった花言葉を持ち、神聖な場所を彩っているのです。

秋には、黄金色に染まる銀杏の葉が美しい絨毯を織り出し、冬には実を求めて鳥たちが集まって来ます。

銀杏の実もまた、独特の香ばしさと風味があり、茶碗蒸しや炊き込みご飯など

様々な料理に利用され、人々に親しまれて来ました。

櫛田神社の「夫婦銀杏」は

毎年10月に行われる「銀杏落とし」の神事では、この夫婦銀杏の銀杏の実が収穫され

お守りとして地域の人々に配られ「夫婦円満や子孫繁栄」を願われています。

銀杏は、その美しい姿、香ばしい実、そして悠久の時を生き抜く生命力から

人々に多様な意味を与え、愛されてきた植物なのです。

櫛田神社の見どころ

** 櫛田神社の力石:信仰の象徴

「力石」は

古くから日本各地に存在し、若者たちの力比べや娯楽として親しまれてきた大きな石です。

神社仏閣や空き地などに置かれ

その起源は、神様の意思を占う「石占の信仰」にまで遡るとされています。

石を持ち上げて軽ければ吉、重ければ凶と判断したり、病気や商売の成否を占ったりするなど

人々の生活に深く根ざした信仰の対象でもあり

単なる力試しだけでなく、成人の証として用いられることもありました。

米一俵分の重さを持ち上げることができれば、一人前の男として認められたのです。

力石は、人々の身体能力を測るだけでなく、社会的なステータスを示すものでもあったと言えるでしょう。

博多の力石は、地域の文化や歴史と深く結びついています。

博多は、古くから力自慢の土地として知られ、力石は、その歴史を物語る貴重な文化財です。

櫛田神社には、力石だけでなく、「子供角力図」という絵馬も残されており

博多の力の歴史を垣間見ることができます。

平成12年には、櫛田神社の御遷宮を記念して、現代の力士たちが力石を奉納し

力石は、伝統と現代が交わる象徴となりました。

力石は、単なる石ではありません。力石には、人々の力と信仰

そして地域の歴史と文化が凝縮されています。

境内の一角に並ぶ新旧の力石は、日本人の魂の象徴であり

これからも人々に力と勇気を与え続けるでしょう。

**櫛田神社の風神雷神**

風神雷神は、日本の民俗文化において

風や雷の自然現象を司るとされる神様なのです。

風神は、風袋という道具を持ち

風を起こしたり、止めたりすることができ

雷神は背中に太鼓を背負い、雷鳴や稲妻を発生させます。

風神雷神は、インドや中国から伝わった仏教美術に影響を受けて

日本独自の形で表現されるようになりました。

風神雷神の代表的な作品として、俵屋宗達が描いた

「風神雷神図屏風」がありますよね。

この屏風は、金地に墨だけで風神雷神の動きを表現したもので

日本画の傑作として、世界的に有名なりました。

**博多祇園山笠(飾り山)**

「

これは、かつて「洋菓子の欧州」が販売していた伝統名菓「博多山笠」のCMで生まれたのが「この言葉」

「博多祇園山笠」は、毎年7月1日から15日にかけて開催される、博多を代表する祭なのです。

櫛田神社を中心に、町内を駆け抜ける「舁き山笠」と

福岡市内に展示される「飾り山笠」が、この祭りの二大要素になっています。

舁き山笠は、若者たちが力強く担ぎ、博多の町を駆け巡るダイナミックな山笠。

対してして、飾り山笠は、人形師の卓越した技によって表現された勇壮な姿と

細やかな装飾が織りなす美しさをあわせ持つ、力強い芸術作品なのです

舁き山笠が「動の山笠」と呼ばれるのに対し

飾り山笠は「静の山笠」と呼ばれ、それぞれ異なる魅力を私たちに届けてくれています。

2023年 飾り山笠設置場所(13箇所)

三番山笠 東流

四番山笠 中洲流

八番山笠 上川端通

九番山笠 天神一丁目

十番山笠 渡辺通一丁目

十一番山笠 福岡ドーム

十二番山笠 博多駅商店連合会

十三番山笠 キャナルシティ博多

十四番山笠 川端中央街

十五番山笠 ソラリア

十六番山笠 新天町

十七番山笠 博多リバレイン

番外 櫛田神社

飾り山の意味と由来

【博多祇園山笠の飾り山笠】は、深遠な歴史と信仰が育んだ芸術作品です。

その起源は、鎌倉時代の疫病退散を祈願した祭礼にまで遡ります。

人々は、櫛田神社の祇園神に捧げるため、竹や葦で作った山車を飾り立てました。

これが、飾り山笠の始まりなのです。

時が流れ、博多の町が発展するにつれて、飾り山笠も様々な形に変化を遂げました。

現在の華やかな飾り山笠は、豊臣秀吉による博多復興を機に

櫛田神社の社殿が建立されたことにより、その形を定着させたとされています。

一方、舁き山は、神様を乗せ、町を清めるために作られた神輿のようなものです。

聖一国師が疫病流行の際に、施餓鬼棚に乗り甘露水を撒いたという伝承は

山笠の起源を語る上で重要な要素の一つです。

山笠は、人々の健康と安全を願い、神々に捧げられる神聖な儀式として、人々の生活に深く根付いてきました。

舁き山の意味と由来

博多祇園山笠の「舁き山」は

高さ約5メートル、重さ約1トンの巨大な山笠を、若者たちが力強く担ぎ、博多の街を駆け巡る勇壮な姿が特徴です。

発布に締め込み姿の男衆たちが、力強い掛け声とともに、その重さをものともせず、疾走する姿は、見るものを圧倒します。

特に、7月15日の早朝に行われる「追い山」は、山笠のクライマックスです。

7つの流が、約5キロのコースを競い合い、そのスピードと美しさを競い合う様は、まさに圧巻。

力強い掛け声は、博多弁の「おいさ」が特徴で、「早く走る」という意味を持ち

舁き手の気迫を象徴しています。

この祭りは、博多の総鎮守である櫛田神社に祀られている

「祇園午頭天王」への感謝と祈りを捧げるための神事です。

祇園午頭天王は、博多の人々を疫病や災難から守り、豊かな暮らしをもたらす神様として信仰されています。

山笠は、神様のお力を借りて、博多の街を清め、人々の安全と繁栄を祈る、神聖な儀式なのです。

博多祇園山笠は、その歴史と文化的な価値から、「国指定重要無形民俗文化財」に登録されています。

博多の人々の信仰と情熱が結集したこの祭りは、今もなお、人々の心を揺さぶり、博多の夏を熱く盛り上げています

博多祇園山笠は

「国指定重要無形民俗文化財」に登録されています。

もっと詳しく知りたい場合は

博多祇園山笠の公式ホームページを、ご覧ください。

**博多べいが語る博多の町割りと文化**

この日本庭園は、かつて商人が所有していた別荘の跡地なのです。

博多には、親正のように商売をしながらも茶道をたしなみ

文化的な教養を深めた人々が数多くいました。

特に、安土桃山時代に活躍した島井宗室、神屋宗湛、大賀宗九の

「博多三傑」は、茶人としても名高い商人として知られておったのです。

島井宗室は、足利義政が愛用した茶入「楢柴」を所持しており

織田信長や豊臣秀吉からも譲渡を迫られたが、その価値を深く理解し

最後まで手放さなかったというエピソード残っています。

貿易で栄えた博多は、幾度となく戦乱に見舞われ、その度に町は、荒廃して行きました。

しかし、豊臣秀吉による再建事業によって、博多は再び活気を取り戻し

独特の町並みが形成されて行きます。

その象徴とも言えるのが、「博多べい」と呼ばれる土塀だったのです。

朝鮮との貿易の影響を受けたこの土塀は、戦火で焼失した瓦や石を再利用して造られ

博多の歴史を物語る上で大変貴重な遺構でした。

かつては、博多の町中に「博多べい」が数多く見られていましたが

残念ながら、第二次世界大戦の空襲によりほとんどが焼失してしまったのです。

しかし島井宗室の屋敷跡にあった「博多べい」だけは奇跡的に残っていました。

その存在も長くは持たず、再開発の波にさらされ、惜しいことに取り壊される運命にあったのです。

しかし、博多の人々の熱意によって、櫛田神社に移築され、今日まで保存されています。

この日本庭園に佇む私たちは、この「博多べい」が背負う歴史の重みと

それを守り抜こうとした人々の想いに触れることができるでしょう。

恵方盤で今年の運勢をチェック!

福岡市博多区の櫛田神社には、訪れる人の心を惹きつける秘密があります。

それは、毎年大晦日にその年の吉方へと向きを変える恵方盤なのです。

このユニークな装置は、新年への希望と期待を象徴し、多くの人々に愛されて来ました。

この針が指す方向こそが、一年間の幸運を招くとされています。

恵方の方角は、十二支だけでなく、十干との組み合わせによって決まります。

例えば、2022年は壬寅(みずのえとら)の年で、十干の「壬」に対応する恵方は北北西でした。

このように、毎年、十干と十二支の組み合わせによって恵方は変化していきます。

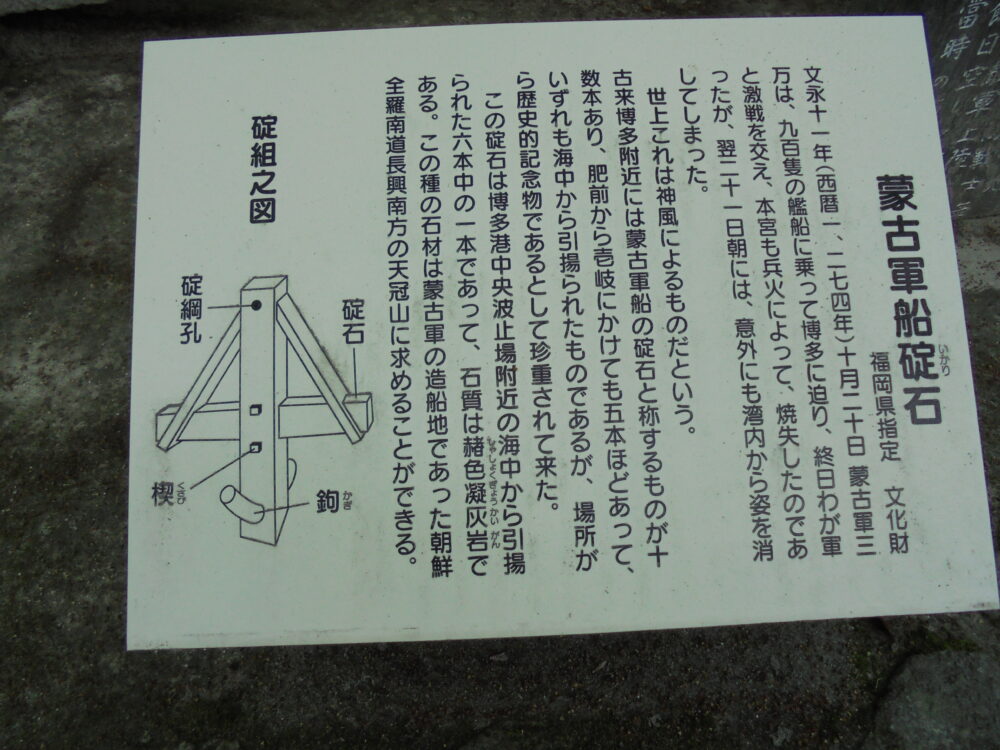

蒙古碇石とは?

日本の歴史において、外敵との激しい戦いの証として知られる「蒙古碇石」

これは、13世紀に日本へ侵攻を試みた元(モンゴル)の軍船が

神風によって撃退された際に海に沈められたり、あるいは捨てられたと考えられている碇の部品です。

角柱状の形状が特徴で、中央には碇軸を通すための溝が掘られていて

材質は凝灰岩、花崗岩、玄武岩など様々で、大きさや重さにも個体差があります。

福岡湾を中心に約40個が発見されており、その多くは14世紀頃の遺物と推測されているのです。

福岡市櫛田神社には、2つの蒙古碇石が安置されています。

そのうちの1つは、全長252.2cm、重さ(推定)350kgの砂岩製の巨大なもので、出土地は不明です。

この写真は「筥崎宮」の所有

岡市櫛田神社には、2つの蒙古碇石が安置されています。

そのうちの1つは、全長252.2cm、重さ(推定)350kgの砂岩製の巨大なもので、出土地は不明です。

もう1つは、形状や材質は異なりますが

同様に福岡県指定天然記念物の「櫛田の銀杏」の根元に置かれています。

これらの碇石は、かつて激しい戦場であった博多湾の歴史を

物語る貴重な遺物として、人々に歴史への興味を掻き立てています

節分祭とは

「節分祭」は、古くから伝わる日本の伝統行事の一つで

豆をまいて邪気を払い、一年の無病息災を祈る風習です。

特に、福岡市にある櫛田神社の節分祭は

そのユニークな「巨大なおたふく面」で知られています。

櫛田神社の節分祭で登場するおたふく面は、その大きさと細やかな作りが特徴です。

顔の輪郭や表情が立体的に表現されており、まるで生きているかのような迫力があり

特に、大きく開かれた口は、福を呼び込む象徴として、参拝者の目を引きます。

その口をくぐることで、商売繁盛や家内安全などのご利益が得られるとされておりました。

参拝者は、年の始めにこの「おたふく面」をくぐり、一年の幸福を祈願し

さらに、節分当日には、「豆まき神事」が行われるのです。

この神事では、その年の干支と同じ年の「年男年女」が

特設ステージから福豆をまき、参拝客と一緒に邪気を払い、福を呼び込みます。

特設ステージから5メートル以内の安全なエリアに並んで、豆まきに参加しましょう!

豆には、邪気を払い、一年の無病息災を願う力が宿ると言われています。

豆をたくさんキャッチして、幸運を掴みましょう!

※安全のため、ステージから離れた場所には豆は飛びません

博多旧市街ライトアップウォーク千年煌夜2024

2024年の博多旧市街ライトアップウォークは

11月1日(金曜日)~11月4日(月曜日・祝日)に開催決定!

<ビッキーズのラインナップ>

丹頂鶴が幸運の鈴を運んで来る?「光雲神社」:黒田藩52万3千石のご利益とは!

【福岡・鳥飼八幡宮】縁むすびで幸せな恋愛を!神秘的なスポット巡り!

【願いが叶うのは!】神社と神宮のどっちにお参り行くべき?

飯盛神社(福岡)の伝統行事と見どころ:流鏑馬神事などの見逃せない祭りを紹介!

佐賀祐徳稲荷神社の朱塗りの鳥居が圧巻:その色彩や意味・奉納を解説!

紅葉八幡宮(福岡)は何の神様?TVリポーターが安産から縁結びまで解説!

アクセス方法

住所

郵便番号 812‐0026 福岡県福岡市博多区上川端1-41

電話番号 092‐291‐2951

開門時間 4:00~22:00 社務所9:00~17:00

定休日 無休

駐車場 参拝客駐車場 100台

時間 8:00~24:00 100円/20分

24:00~8:00 100円/1時間

アクセス 地下鉄七隈線

櫛田神社前駅の立体図及び時刻表~徒歩

周辺の見どころ・グルメ旅

東長寺は、本尊として弘法大師(空海)

千手観音菩薩、不動明王を祀る寺院です。

弘法大師は、日本で初めて密教を伝えた僧であり

東長寺は彼が唐から帰国した際に建立されました。

東長寺の拝観は基本的に無料ですが、大仏殿のみ50円の拝観料が必要です。

また、日本最大級の木造坐像である「福岡大仏」と

地獄と極楽を体験できる「地獄・極楽巡り」も見どころです。

2011年に建てられた朱色に彩られた五重塔は

特に桜とのコントラストが美しく、ひと際目立つ存在です。

さらに、御朱印やお守りもありますので、ぜひお立ち寄りください。

「住吉神社」は

福岡市博多区に位置する筑前国の一宮であり

全国にある住吉神社の中でも特に古いとされる説があります。

主祭神として住吉三神を祀り

航海守護神として古くから信仰を集めており

また、大阪の住吉大社や下関の住吉神社とともに

「三大住吉」のひとつに数えられているのです。

住吉神社は、博多駅から徒歩約10分の場所にあり

天神エリアにも近接しています。

博多区にある「十日恵比須神社」は

商売繁盛と縁結びの神様として知られる恵比須神と大黒神を祀る神社です。

毎年1月8日から11日にかけて、正月大祭が盛大に開催されます。

この神社は東公園内にあり、静かな環境に包まれています。

最寄りの地下鉄千代県庁口駅からは、徒歩約5分の距離に位置しています

福岡市東区「東公園」

「日蓮聖人像」は、鎌倉時代の仏教の僧であり

日蓮宗の宗祖である日蓮聖人を祀ったものです。

この像は高さ約10.66メートル、重さ約75トンの

巨大な青銅製で、日本で三番目に大きな規模を誇ります。

日蓮聖人は、自ら記した『立正安国論』の中で

元寇の到来を予言し、鎌倉幕府に対して危機に備えるよう進言しました。

上川端商店街

中洲屋台

那珂川沿いにある屋台群「中洲エリア」です。

福岡の屋台には以下の暗黙のルールがあります。

- トイレは事前に済ませる:屋台にはトイレがないため

近くの公衆トイレやコンビニを利用しましょう。 - 荷物は預ける:狭い屋台内では、大きな荷物は邪魔になるため

コインロッカーやホテルに預けておきましょう。 - 席は譲り合う:席数に限りがあるため、譲り合いの精神を持ちましょう。

- 長居しない:混雑時や待っている人がいる場合は

食べ終わったら早めに席を立ちましょう。 - 一人一品注文が基本:他のお客さんの迷惑になるため、必ず一人一品を注文しましょう。

- 立ち飲み禁止:座っている人と立って飲む人が混在することは禁止されています。

博多温泉・かけ流し天然の湯!!

富士の苑

まとめ

博多の総鎮守として1000年以上の歴史を持つ櫛田神社。

三つの神殿には

大幡主命(櫛田宮)、天照皇大神(大神宮)、須佐之男命(祇園宮)の

三神が祀られているので

例えば、

- 大幡主命は

仕事・健康・勉強や試験などに関する事を。 - 天照皇大神は

国や世界の平和や幸福、自然や環境の保護などに関する事を。 - 須佐之男命は

病気や災害の回避や回復、悪いことや困難なことからの救い

勇気や力の向上などに関することをお願いすることができます。

様々な事がご利益として、あるので「お櫛田さん」に参拝しましょう。

境内には、「不老長寿の霊泉」や夫婦円満のシンボルとされる

「夫婦ぎなん」など、見どころがたくさん。

また飾り山笠が一年中展示されており

博多の伝統文化を感じることができます。

九州の一の歓楽街「中洲」は、福岡市の中心部に位置し

昼夜を問わず多くの人々で賑わうエリアです。

ここでは、ストレス解消のための多彩なアクティビティや

玄界灘からの新鮮な海の幸を楽しむことができます。

まず、中洲の魅力の一つは、その多様なエンターテインメント施設です。

カラオケ、バー、クラブなど、夜遅くまで楽しめるスポットが数多くあり

特に、リバーサイドの夜景を楽しみながらのクルーズは

日常の喧騒を忘れさせてくれる特別な体験です。

さらに、中洲の周辺には、リラックスできる温泉施設やスパも充実。

例えば、「博多温泉」では、天然温泉に浸かりながら、心身ともにリフレッシュすることができます。

中洲は、ストレス解消と美味しいグルメを同時に楽しめる

まさに九州の宝石のような場所です。

次の週末には、ぜひ中洲を訪れてみてはいかがでしょうか?

櫛田神社は、博多の歴史や祭りに関わる神社として

これからも、多くの人々に親しまれて行くでしょう。

投稿者プロフィール

最新の投稿

暮らし2024年7月16日カツオブシムシ幼虫にあなたの衣類が狙われている:その時の対処法とは?

暮らし2024年7月16日カツオブシムシ幼虫にあなたの衣類が狙われている:その時の対処法とは? 暮らし2024年6月11日【もうカメムシなんて怖くない】 ベランダでできる究極の対策とは!

暮らし2024年6月11日【もうカメムシなんて怖くない】 ベランダでできる究極の対策とは! 暮らし2024年6月7日【誰も知らない】チャバネゴキブリ幼虫1匹:こんな対策があったのか!

暮らし2024年6月7日【誰も知らない】チャバネゴキブリ幼虫1匹:こんな対策があったのか! 神社2024年6月3日【福岡・鳥飼八幡宮】縁むすびで幸せな恋愛を!神秘的なスポット巡り!

神社2024年6月3日【福岡・鳥飼八幡宮】縁むすびで幸せな恋愛を!神秘的なスポット巡り!